東京パラリンピックまであと2年!「WHO I AM」×上智大学 PARA-SPORT NIGHTが開催されました!

「WHO I AM」チーフプロデューサー太田慎也、ブラインドサッカー日本代表加藤健人

10月25日よりシーズン3がスタートとなるWOWOWと国際パラリンピック員会(IPC)の共同プロジェクトによるパラリンピック・ドキュメンタリーシリーズ「WHO I AM-これが自分だ!という輝き」。東京2020パラリンピックまであと2年と迫るなか、6月28日(木)上智大学にて「PARA-SPORTS NIGHT」と銘打ってのトーク&体験プログラムが開催された。チーフプロデューサーを務める太田慎也氏が映像を紹介し、本作の制作の経緯や取材秘話を語ると共に、東京2020パラリンピックでも注目のブラインドサッカー日本代表の加藤健人選手も登壇。実技を交えながら競技の魅力について語った。

障害というのは、我々の意識の中にあるー

この日は、FIFAワールドカップの日本対ポーランド戦が行われる日であり、また夜遅めの時間のイベントであったにもかかわらず、会場には学生、一般の人々も含め、多くの人々が足を運んだ。

太田氏は、本作が伝えるフィロソフィを「障害というのは、我々の意識の中にある」と説明。2015年に本作のプロデューサーを任されることになった当初、太田氏自身、パラリンピックやパラアスリートについての知識はほとんど全くない状態だったという。そこで、取材のためにIPC水泳世界選手権グラスゴーに赴いたが、スイマーたちがいるプールサイドの光景を目にした瞬間に「価値観がガラっと変わった」と振り返る。

「それまで、パラアスリートたちに対して『かわいそうなひと』『応援しないといけない』という意識がどこかにあったんですけど、選手たちは各国のジャージを着ていて、世界最高の大会という緊張感もあるし、選手たちのプライドが満ち溢れていて、そして、国を超えてみんなメチャクチャ楽しそうにしゃべっていたんです」。

本作のシーズン1にも登場する、ブラジルのスイマー、ダニエル・ディアスが同大会で7種目の金メダルを獲得する姿を目にし「なんだ、ただのスーパースターじゃないか...」と思ったと述懐。健常者のトップアスリートによる大会と変わらない、世界最高峰の"戦い"を目にし、パラスポーツに対する意識が大きく変化したという。

パラ水泳界のスーパースター ダニエル・ディアス(ブラジル)

パラ水泳界のスーパースター ダニエル・ディアス(ブラジル)

続いて、カタールのドーハで開催されたIPC陸上競技世界選手権大会にも足を運んだが、そこでも「ピリピリした世界最高の舞台を体感し、『かわいそうなひと』なんて意識は飛んでしまった」という。また、そこでアメリカの義足の陸上選手リチャード・ブラウンが、挨拶がわりに軽口をたたいて、女性の取材スタッフを口説く姿を見て「動揺する自分がいました」とも。

「障害を抱える人はそんなことしないんじゃないかとどこかで思ってて、障害者を勝手にステレオタイプ化していた。結局、"障害者"として彼らをわけて考えていたのは自分たちの方だった」と語った。

世界最高のアスリートのスポーツドキュメンタリーを

だからこそ、本作のタイトルを考える際に、障害者を特別な世界の人とカテゴライズしてしまうのを避けるため、彼らを"超人"として扱うことをやめた。彼らの個性、輝きを表現するという意味で「これが自分だ!」というキーワードに「WHO I AM」を選んだと説明。パラアスリートを健常者と分けて考えるのではなく「世界最高のアスリートのスポーツドキュメンタリーを作ろう! という思いで手がけました」と明かした。

トークでは、これまでに取材した映像を交えながら、それぞれのアスリートたちに言及。日本が誇る車いすテニスのトッププレイヤー・国枝慎吾、イタリアの若きフェンシングの女王で、50万人ものインスタグラムのフォロワーを抱えるベアトリーチェ・ヴィオら2020年の活躍が期待されるアスリートたちを紹介したが、彼らに共通する魅力として、太田プロデューサーは「言葉が強い」という点を挙げる。

国枝慎吾(日本/車いすテニス)

国枝慎吾(日本/車いすテニス)

ベアトリーチェ・ヴィオ(イタリア/車いすフェンシング)

ベアトリーチェ・ヴィオ(イタリア/車いすフェンシング)

「"前例がない=できない"ではない」、「困難は自分にとって、乗り越えるものでしかない」、「(障害を負うきっかけとなった)事故を私は"チャンス"と名付けた」、「できないというのは思い込み。限界などないと証明したい」――各アスリートが発する、こうした力強いメッセージを紹介しつつ、太田プロデューサーは「これらは、決して障害者だから言える言葉ではなく、誰の人生にもヒントをくれる言葉ばかりだと思います。人生が輝いている、エンジョイしている人たちだからこそ、言える言葉です」と訴える。

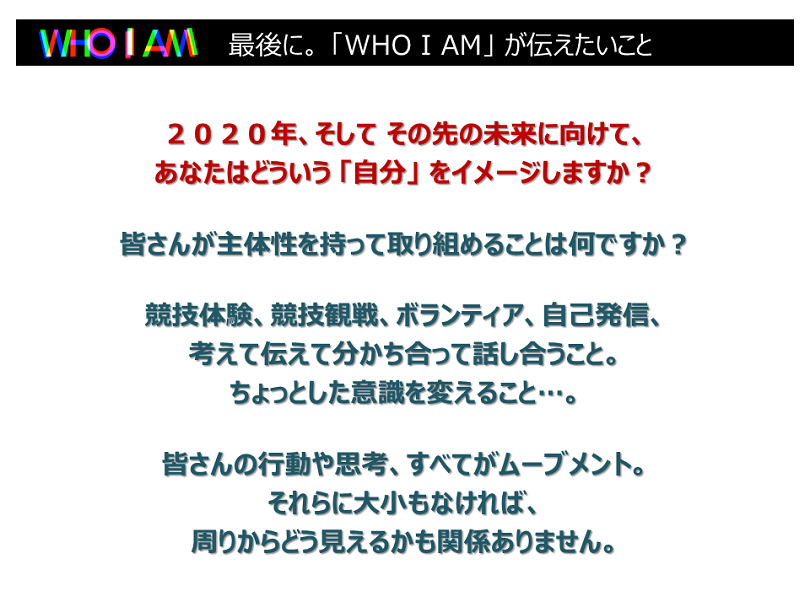

まずやってみること、それらすべてがムーブメントに

そして、会場に集まった学生たちに「みなさんが学生をしている間に、この街にオリンピック、パラリンピックがやって来るというのはすごくラッキーなこと。何か、感じることがあったら、競技体験でも観戦でも、ボランティアでも何でも構いませんので、やってみてほしい。それらすべてがムーブメントになると思います」と呼びかけた。

選手が語るブライドサッカーの魅力とは

続いて、イベント後半では、東京2020パラリンピックでも注目のブラインドサッカーの紹介が行われ、ブラインドサッカー協会の塩嶋史郎副理事長、そして日本代表の加藤健人選手が登壇。会場には、ブラインドサッカーについて、競技名や視覚障害者によるサッカーということは知っていても、ルールの詳細や応援の仕方について、詳しく知らないという人々も多く見られたが、塩嶋氏、加藤選手はその魅力について熱く語った。

実技披露のコーナーでは、実際に壇上に3人の人に立ってもらい、彼らが発する"音"を頼りに、加藤選手は彼らの間を見事なドリブルで駆け抜ける。壇上で加藤選手のテクニックを目の当たりにした人たちからは「すごくスムーズにドリブルされていて...」「実際に目が見えているかのようなレベルのプレイでした」と驚きの声が上がっていた。

見える人によるガイドが重要になってくるスポーツ

また同競技は、選手に対し、フィールドのどこにどういう状況で味方や相手の選手がいるかなど、健常者が説明することも必要であり「見える人によるガイドが重要になってくるスポーツ」とも。こうした部分を体験してもらうため、会場の参加者に2人一組になってもらい、ひとりが目をつぶり、もう一人が壇上の加藤選手のストレッチの動きを言葉だけで説明し、パートナーにその説明に従って同じ動きをしてもらうというゲームも行なわれた。会場の人々は、言葉だけで状況を相手に説明することの意外な難しさを体感した様子。「どうやって見える人が見えない人に情報を伝えるかが非常に重要です」と健常者と一体になって行われる競技であると語った。

歓声が、ゴールを教えてくれる。

そして、周囲の協力という意味では、応援も同様。競技の特性上、プレイ中は応援席で大きな音を立ててはいけないが、試合前の応援席では日の丸が振られ、選手の名前がコールされるなど、健常者サッカーの代表チームの応援と何ら変わりはない。また加藤選手らは「歓声がゴールを教えてくれるところが、ブラインドサッカーの素敵なところ。(シュートを打って)感覚として入ったなと感じることもあるけど、やはり歓声が教えてくれることもあり、声が大事なんです」と応援の重要性を訴えた。

塩嶋理事長は「サッカーならどんな障害も超えられる」というキャッチコピーを紹介し改めて「視覚障害者と健常者が普通に混ざり合うのがブラインドサッカー協会のビジョンです」と呼びかけた。

取材・写真:黒豆直樹