ドラマ制作部への異動で実感した"自分に足りないもの"。限界を超えるためにTBSへと出向したプロデューサーが得たものとは?

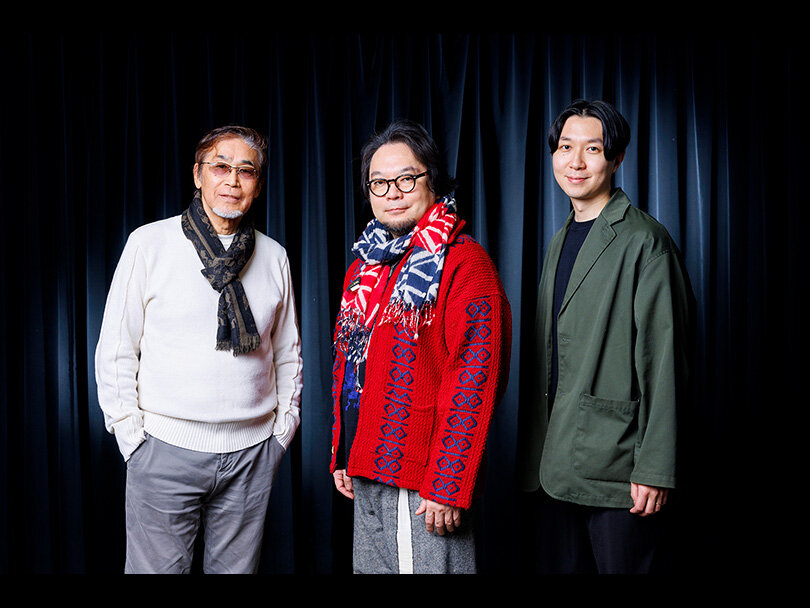

制作局ドラマ制作部プロデューサー 植田春菜

新卒採用で映画部に配属されたのち、ドラマ制作部へ異動した植田プロデューサーは「自分にはなにか明確に足りないものがある」と自覚するようになったという。そんな折に言い渡された、TBSへの出向。看板番組ともいえる日曜劇場(『小さな巨人』、『陸王』など)の制作現場で働くなかで得た“王道のものを作る”ノウハウ。それらを引っ提げ、復帰第一作目となる『それを愛とまちがえるから』に挑む彼女に、改めてプロデューサーとしての在り方を問う。

青木プロデューサーの「一度きちんと王道を学んで来い」を胸にTBSへ

──WOWOWに入社したきっかけについて教えてください。

「映画に関係する会社で働きたい」と思って配給会社や制作会社を考えていましたが、小学生のときから家でWOWOWに加入していたので、「そういえばWOWOWって映画をたくさん放送しているから、もしかしたら映画の仕事もできるかもしれない」と調べてみたところ、インターンも募集しているということだったので職業体験をさせていただきました。

その後、就職活動をしているなかで、インターンのときに触れたWOWOWの雰囲気や、イキイキと楽しそうに働いていた先輩の姿などを思い返して、「WOWOWで働いてみたい」と思ったのが入社のきっかけですね。

──入社してすぐに映画部に配属されたとのことですが、どんな内容のお仕事をされていましたか?

映画の買い付けと、韓国ドラマの日本語版制作の業務をおもに担当していました。映画の仕事がやりたかったので、最初の配属が映画部で「やった!」と思いながら(笑)、楽しく仕事をしていましたね。映画の業界全般のこともたくさん勉強させてもらったし、海外ドラマ市場についてもいろいろと勉強できて、すごく刺激的な、面白い仕事でした。

それに、初の会社勤めだったので"社会人として働くとは?"といったことについても、先輩方からたくさん教えていただいたなあと印象に残っています。

──先輩たちからどのようなことを学びましたか?

トレーナーとしてついてくださった先輩から「仕事を振られたら、寝かさないですぐにやる癖をつけなさい」と言われて、それはいまでも気をつけています。ほかにも、業務量が多い部署ではあったので、夜まで残って仕事することも多かったのですが、当時の部長に「永遠にそういう働き方をするのは厳しいかもしれないけれど、社会人として働いている人生のなかで、どこかで一度は"死ぬほど働く"みたいな時期があってもいいと思う」と言われて......。

そのときは「え~、そんなに働きたくないなあ」と思いましたが(笑)、節目節目で辛い時期があったときにその言葉を思い出して、「たぶんいまが一番頑張って働かないといけない時期なんだろうな」って自分を奮い立たせることがありますね。そういった意味でも、最初の部署では本当に大切なことをいろいろと教えていただいたなあと思います。

──映画部からドラマ制作部に異動したのは何年目のことでしょうか?

3年目ですね。正直なところ、あまりドラマを観てきていなかったので、「これから勉強しなきゃ」と思ったりもしましたが、当時の連続ドラマWでは映画監督を起用することも多かったので「映画監督と一緒に仕事ができるチャンスがあるのかな?」と楽しみに異動して、最初は現在のエグゼクティブ・プロデューサーである青木(泰憲)さんの下でAPとして勉強させていただきました。

──青木さんの下で学んだこととは?

青木さんのなかには、「こうすれば、お客様に喜んでいただける番組になる」といったような、WOWOWのお客様に番組を届けるための明確なメソッドが確立しているので、そのメソッドを教えていただきながらも、自分としてはどこか「違うものが作りたい」という気持ちもありました。

なので、青木さんから学びつつも、「自分はこういうものがいいと思うんですが、どうでしょうか?」と全然違うことを考えて提案しては「ちょっと難しいんじゃないか」と却下され......みたいな感じでしたね。そのうち、「自分にはなにか明確に足りないものがきっとあるんだろうな」と自覚するようになっていって、TBSへの出向の辞令が出たんです。入社7年目から8年目ぐらいのタイミングですね。

──出向について、青木さんからはなにかお話がありましたか?

ハッキリと言われたのは「植田は映画もすごい観ているし、玄人好みのニッチな作品が好きな傾向にある。そういうものの良さもあると思うけれど、一度きちんと王道を学んで来い」と。たしかに私には 万人が楽しめる、大衆的なエンターテインメントに触れる部分が足りていないと思っていましたから「なるほど。そういうことならば頑張ってみよう」と、TBSのドラマ制作部で働かせていただきました。

──TBSではどんなお仕事をされていましたか?

WOWOWのドラマ制作は制作会社さんに委託して、企画立案や宣伝まわりなど、クリエイティブのところを主に集中する関わり方なんですが、TBSのドラマ制作部は制作会社さんに委託するのではなく、部署自体がプロダクション機能を担っていたので、現場仕事もすべて自分たちでやるんですね。ですからもう、制作の上流から下流まで、全部やらせていただきました。

アシスタントでつかせていただいたのが、TBSの日曜劇場を担当されているプロデューサーの方々が多かったので、最初は深夜ドラマの『死幣-DEATH CASH-』をやらせていただきましたが、その後は『A LIFE〜愛しき人〜』、『小さな巨人』、『陸王』と続いて、最後『99.9-刑事専門弁護士- SEASONII』に少し入らせていただいてWOWOWに戻ってきました。TBSでは丸2年勉強させていただきましたね。

──人気タイトルばかりで、出向とはいえ、ど真ん中で関わっていらっしゃったのですね。

そうですね。やっぱり日曜劇場ってTBSの看板番組ですから。青木さんが言っていた「ドラマの王道」という意味でも、TBSのど真ん中のところに関わらせていただいたのは貴重な経験になりました。

かつ、日曜劇場の視聴者層はWOWOWの視聴者層と近い部分があったりもするので、そういった視聴者の方々にわかりやすく伝えるための見せ方や、誰が観ても伝えたいことが伝わるような表現、宣伝の仕方など、すごく勉強になりましたね。

──そういった経験を通して実感した「WOWOWだからこそできること」はありますか?

TBSで働かせていただいて感じたのは、いざ撮影が始まってしまうと、すべてが"追っかけっこ"状態で進んでいくということです。脚本づくり、撮影、編集、オンエアが次から次へと追いかけられるように進んでいくので、なかなか落ち着いて制作作業ができない部分もあって、「せっかくこんなにいい素材・題材があったのに、もっと時間をかけて色々と考えたかったなあ」と感じることも多かったんです。

一方、WOWOWは3ケ月前に編成が決まっているので、早めに準備に取りかかることができるんですね。「こういう方法もある」と事前にしっかりと模索して、そのなかでベストチョイスを検討していく時間があるので、関わっている人たちが納得した形で作ることができる環境なんだなと改めて感じました。ですから、そういった恵まれた制作環境は守っていくべきだと強く思いましたね。

リアリティのある「共感できる」ラブコメディ

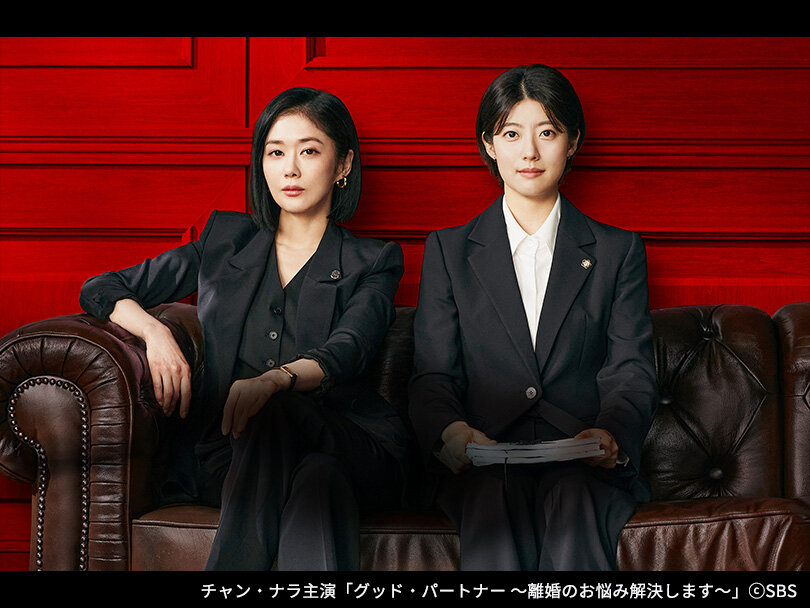

──復帰第一作目となるのが、2月9日(土)スタートの『連続ドラマWそれを愛とまちがえるから』ということですが。

はい。私の復帰と入れ替わりで産休に入った先輩がいたので、その先輩の案件を引き継ぐ形になりました。ですから最初の提案はその先輩......企画プロデュースでクレジットされている松永(綾)さんが行いました。そもそも大人向けのラブコメがWOWOWにはないということで、チャレンジしてみたいという思いが松永さんのなかであったようですね。

──原作として井上荒野さんの『それを愛とまちがえるから』(中公文庫)を選んだ理由は?

松永さんの世代にとって「等身大のお話だったから」というのは聞いています。結婚からしばらく経って、円熟しきったカップルが迎える何年目かのクライシスというか、「普通に生活するぶんには幸せだけど、なにか満たされないものがある」というところが......WOWOWのメイン視聴者は5、60代男性ですが、その奥様たちに届くものがあるんじゃないか。熟年の夫婦が主人公のお話というのは、どこか共感できるところがあるんじゃないか、というところでこの題材を見つけたそうです。

──植田さんご自身の印象はいかがでしたか?

私はメインキャラクターたちよりも少し下の世代ではありますが、「あ、やっぱりこういうことってあり得る話なんだな」っていうのは、女性としてはすごくわかる部分がありました。途中までできていた台本を読んだ段階でもう「これはすごく面白いし、女性は共感できる部分が多いかもしれない。でも、男性は"こんなふうに考えている女性の側面は見たくない!"って思うかもしれないなあ」って(笑)、すごくワクワクしましたね。

それに、なにより監督が『最後から二番目の恋』(フジテレビ)の宮本理恵子さんなので、宮本監督のあの世界観で、おそらく最も得意とされているだろう面白い会話劇の掛け合いが見られるんじゃないかと、私自身、とても楽しみにしていました。

──メインのキャラクターを演じる稲森いずみさん、鈴木浩介さん、仲里依紗さん、安藤政信さんと、みなさん濃いお芝居で目が離せない感じでした。

そうですね。もちろん、みなさんとてもお芝居がお上手なのはわかっていましたが、「こういうお芝居もできるんだ!」と、それぞれに新しい一面が見つけられたような気がします。それに、現場で実際にお芝居を観ていたものの、できあがった作品を観ていると「あ、実はこの人、後ろでこんなに細かい芝居をやっていたんだ!」とかって、観るたびに新しい発見があって、すごく楽しかったですね。

──主演の稲森いずみさんは、どんな女優さんだと感じましたか?

現場で賑やかにオシャベリするようなタイプの方ではなく、わりとおっとりと、マイペースに過ごされているんですが、座長として周りをすごくよく見ていらっしゃるなあと感じました。というのも、ある役者さんに監督がお芝居の演出をされているのを見て、後で監督に稲森さんがコソコソっと「(その役者さんが監督の言ったようにお芝居するために)私にできることは何かありますか?」と聞いてくださったらしいんです。

主役の方って主役を張るだけでも大変な思いをしているのに、稲森さんは周りの方のことも見ていらっしゃって、気遣いもされて、とても素敵な女優さんだなあと思いました。

──『それを愛とまちがえるから』を楽しみにされているみなさんに向けて、見どころなどを教えてください。

やっぱりメインの4人が一堂に会しているシーンが一番テンションが高くて面白くて、私は大好きなので、この4人の俳優さんたちの芝居合戦を(笑)ぜひ楽しんでいただけたらと思います。それに、コメディとしての要素だけでなく、軽く言っているような言葉にも実は重みがあるというか、芯をついている言葉もたくさん散りばめられていると思うので、"涙あり、笑いあり"の物語を楽しんでいただけたら嬉しいです。

「一緒に仕事する相手に、どれだけ信頼してもらえるか」

──制作プロデューサーのお仕事のなかで、最も難しい部分はどこだと思いますか?

脚本を作るところですかね。もちろん、企画を通すのも一番最初の難関ではありますが、制作段階に入ると脚本がすべての設計図になるので、そこでとにかく面白いものにしておかないといけませんよね。撮影・仕上げの段階でも面白くチャレンジできることは色々とありますが、やっぱり脚本の段階で作品の面白さをしっかりと考え抜くことが大切で、難しいけれど一番クリエイティブな、面白い部分だと思います。

──企画を通すときに工夫されていることはありますか?

自分で題材を見つけることもありますし、制作会社さんからご提案いただくこともありますが、どちらにしても"自分が絶対に面白いと思ったもの"だけを提案しています。たとえそれが選ばれなかったとしても、「なんで選ばれなかったんだろう? こんなに面白い企画なのに」って、自分としては自信を持ってオススメできるものを提案するようにしています。自分が見つけた題材でも、ほかの方が見つけてくださった題材でも、それは変わらないですね。

──これまでのお仕事のなかで、転機となるような出来事や、忘れられない出来事はありますか?

ふたつあります。ひとつめは、出向する前ですね。初めて自分の企画が通ったものと、そのほかにも2つぐらい担当しないといけない番組があって。そのタイミングでプライベートに不幸があって精神的に落ちてしまって。さらに、担当した番組のなかでちょっと大変な思いをするようなものがあり、それらが一度に重なったので、3つの番組を全部やるのは難しいということで、ひとつを先輩にバトンタッチすることになったんですね。

その番組というのが、青山真治監督にお願いしていたものだったんですが、自分の状況をすべてお話したうえで「外れることになりました」とお伝えしたら、「無理はしないでほしいけれど、最初に僕がこの作品の話をもらったのはキミからだったから、キミの意思がちゃんと反映されるようななんらかの形で関わっていてほしい」と言ってくださって。

思うように動けていなかった私に、そういった言葉をかけてくださったことに心を打たれましたし、自分がみなさんに声をかけて集まっていただいて最初にスタートさせたものは、最後まで責任を全うしないといけないと強く感じました。「オマエについて行こうと、自分たちは集まったんだから」と思ってくださっている方たちと仕事をする、というのがどういうことなのか、改めて考えさせられた出来事でしたね。

──ふたつめは、どんな出来事でしたか?

TBSに出向していたときの出来事なんですが......やっぱり体力的に仕事がキツくて、投げやりに仕事をしたつもりはなかったんですが、「もう私の限界はここまでだ」みたいなギリギリの働き方をしていたんですね。でも、そのときにつかせていただいたプロデューサーは私以上に働いている方で(笑)、「オマエがここで考えるのを諦めたら、もうそこまでなんだぞ? 本当にこれ以上ないのか?」って言われたんです。

そこでもうひと踏ん張りできた自分がいて、「限界まで考え抜く」ということを学ぶことができましたね。当時の自分からしたら、かなり難易度の高いことを与えられていたと思いますが、なかなか対応しきれないながらも「もう本当にこれ以上ないのか?」という意気込みでひとつの番組に向き合った経験はその後も肌感覚として残っていて、常に意識できるようになりました。

──お話を伺っていると本当に大変なお仕事だと思いますが、そんななかでやりがいや手応えを感じるのはどんなときでしょう?

制作の仲間内で「良くできたね、楽しかったね」ということは結構あると思うんですが、それって番組を観るお客様には関係のない、裏側の話なので。やっぱり、できあがったものをお客様に観ていただいて「面白かった」と言っていただけた瞬間が、一番「報われた」と感じますね。

──プロデューサーとして一番大切な素養はどんなところだと思いますか?

「一緒に仕事する相手に、どれだけ信頼してもらえるか」だと思います。まあそれはおそらく、どの仕事もそうだと思いますが、制作の仕事は特に「心意気」みたいなものを大切に感じている方々が集まっている場だと思います。相手の気持ちを受け止めて、それにきちんと反応するということの積み重ねで信頼関係ができあがってきて、お互いが納得したうえで仕事を進めることができる。

そういうことを丁寧にやっているプロデューサーはトラブルも少ないですし、効率的に物事を進めることができますよね。コミュニケーションがきちんと取れないせいで、物事の進みが悪くなって、「本当はこれだけできるはずだったのに、これしかできなかった」ってなるのはもったいないことですから。そういう意味でも、一緒に仕事をする人たちに信用してもらえるような言動を心がけることが大切だと思います。

──WOWOWのM-25旗印では「偏愛」をキーワードとしていますが、ご自身にとってドラマを作るうえでの「偏愛」や「こだわり」はどこでしょう?

思春期のときから趣味で映画を観ていて、ドラマ制作をやるようになってドラマもいろいろ観るようになってきて、もはや「勉強のために観る」という感覚ではなく、休日に「あ、この映画観に行こうかな」とか「このドラマ気になるから観ようかな」とかって、自然といろんなものを観ている感じなんですね。

そうやって観てきたものが、自分で番組を作るなかで活かされることも多分にありますが、やっぱりベースには「好きだから」という思いが強くあって。そういった自分の好きなことや興味があることが、たまたま仕事に活かされているというのは本当にラッキーだなと思います。思春期のときに、いまのような仕事をすると思って映画を観ていたわけではなかったけれど、昔からの"観てきた蓄積"が、いまの自分に活きていることを実感します。

──そういう意味でも、仕事が楽しいのではないでしょうか?

はい、すごく楽しいです!

取材・文/とみたまい 撮影/川野結李歌 制作/iD inc.