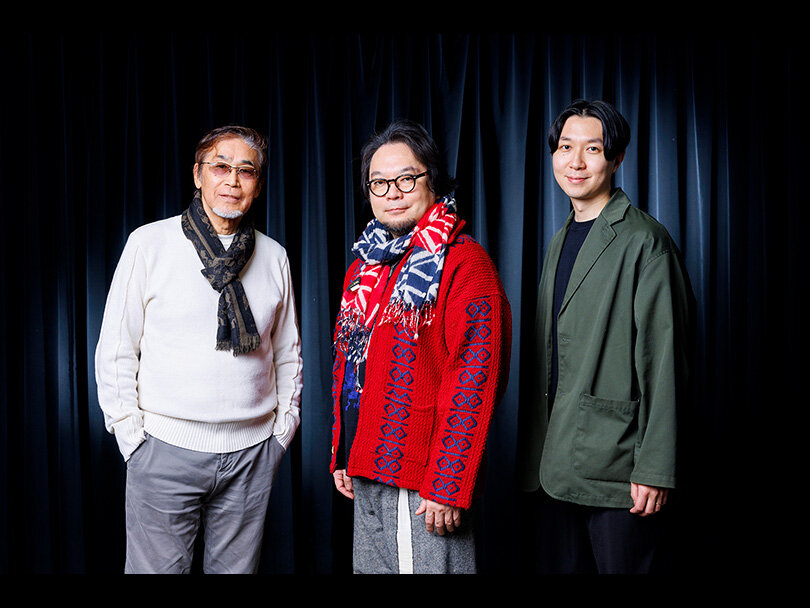

いまではなく、2年先を見つめて―東野圭吾原作を映像化してきたプロデューサーが語る「ドラマWの作り方」

制作局ドラマ制作部チーフプロデューサー 井上衛

2003年のドラマWの発足からプロジェクトに携わり、プロデューサーとして東野圭吾や吉田修一といった数々のベストセラー作家の小説をドラマ化してきたWOWOWの井上衛プロデューサー。"花形プロデューサー"という言葉を思い浮かべたくなるが、井上衛は「WOWOWの中では自分は"非主流派"」と語る。まもなく放送開始となる東野圭吾原作の『ダイイング・アイ』もエンターテインメント作品でありつつ、決して単なる予定調和では終わらない異色作。原作者自身が「これを映像化するの?」と驚いたという企画はなぜ実現したのか――? そこには"いま"だけでなく、未来を見すえた彼なりの哲学があった。

新卒で新聞社入社、「劇団四季」経由でWOWOWへ

――まずは井上さん自身のWOWOWへの入社の経緯をお伺いいたします。様々なバックグラウンドを持つ方たちの集まるWOWOWにあっても、かなり異色の経歴をお持ちだとか。

最初に新卒で新聞社に入ったんですが、もともと大学時代に遊び半分で芝居を作ったりしていて、演劇の仕事をやりたかったんです。若い頃って「何とかなるだろう」って思いがちじゃないですか?(笑) それで「劇団四季」に転職したんです。(主宰の)浅利慶太さんに直接手紙を書いて。

でも入ってみたら、仕事は本当に大変でした...(苦笑)。いまに繋がる面白い経験もたくさんあったんですけど、これ、ずっとは続けていけないな、と挫け...(笑)、もう一度、転職活動を始めまして、いろんな会社を受けてたんですが、結果的にWOWOWに拾ってもらいました。

――「ドラマを作りたい」「プロデューサーになりたい」という思いがあったんですか?

いや、自分が入社した2000年当時はWOWOWはそこまで番組を独自に作っている会社ではなかったんですよね。いまももちろん同じなのですが、映画と海外ドラマとスポーツ、ライブ中継が中心で、ちょうど、サッカーのセリエAを放送していた時期でした。テレビ局というよりは「量販店の店頭で黒いボックス(※チューナー)を売っている電器メーカー」という印象で。

だから番組を作りたいというよりは、「劇団四季」で最後のほうは宣伝やマーケティングをやっていたので、そういう仕事やパブリシティをやりたいと伝えて入社して、実際に番組の宣伝担当をしていました。

――ドラマWという枠自体がまだ存在していない時期ですね。そんな井上さんがなぜドラマづくりに携わることに?

2002年頃からオリジナルのドラマを作るプロジェクトが社内で立ち上がって、当時の編成局長が社内でそういうことをやりそうな人間を部署に関係なくピックアップしていって、プロジェクトチームを組んだんですね。全部で10人くらいですかね? そのチームにも自分は最初、宣伝担当として入ったんですよ。

――最初にプロジェクトチームに加わった時は「やります!」と自分で手を挙げたんですか?

それが、正式なプロジェクト、というわけでもなかったので、なんとなく興味のありそうな人間が、ある日、急に集められたという感じで...(笑)。確か、正式な辞令が出たわけでもないですし。それまでやっていた番組のパブリシティの延長という感じで。

――ドラマの宣伝担当と制作プロデューサーではかなり仕事が異なるかと思いますが、どういう経緯でプロデューサーになったんですか?

宣伝担当をやっているうちに、自分でもやってみたくなったというのもあるし、初期のメンバーがどんどん会社を辞めてしまって(笑)、残っている人間で何でもやらないといけなくなったというのもありましたね。

元々映画好きなので、外部のクリエイターと接する機会も増えていく中で、自分もできるかもしれないと。今思えば、大それた考えですけど。当時はまだ単発ドラマばかりで、ドラマWに対する会社の期待値が低かったわけではないのですが、とはいえ「絶対にこれで加入者を増やせ!」というよりは「まずやってみよう」という空気だったんですよね。自分ごとき素人がやらせてもらう余地があったということなんでしょうね。

――2003年に「センセイの鞄」(原作:川上弘美、演出:久世光彦)でドラマWがスタートし、連続ドラマ枠になったのは2008年の「パンドラ」(演出:河毛俊作ほか、脚本:井上由美子)からですね。

当初は不定期で2~3か月に1本、単発ドラマを作るという感じでした。ただ、NHKから和崎(信哉・現WOWOW取締役相談役/2006年6月よりWOWOW代表取締役会長)が来て、「WOWOWはいいドラマを作ってるけど、単発ではなかなか視聴者を定着させられないから連ドラにしよう」ということで、そこから連続ドラマになったんです。

みんな、やったことがないので「大丈夫か?」と思いつつ、会社の戦略的コンテンツになるためには必要なことなんだなと覚悟しました。

――井上さんが最初にプロデューサーとして関わられた作品は?

2006年に放送された「春、バーニーズで」という吉田修一さんの小説を原作にした単発ドラマで、いまは亡くなられた市川準監督の脚本・演出、主演は西島秀俊さんでした。日常の中のほんの一瞬の揺らぎを描く、という静かな話で。いまだったら絶対に通らない企画だなと思います(笑)。いや、当時でもよく通ったなと思います。プロデューサーとして「1本、好きにやっていいよ」と言われて実現させてしまったんですけど、ありがたい話ですよね。正直、「ヒット」はしなかったんですが(笑)、自分にとっては、あれがすべての原点で、いまだに自分の担当作品の中でも一番好きです。

「ドラマW 春、バーニーズで」

「ドラマW 春、バーニーズで」

――井上さんから見て、"ドラマW"らしさとはどういう部分だと思いますか?

「WOWOWならでは」「WOWOWにしかできない」という言い方は昔からよくしてきましたが、最近では表現の過激さという部分では配信や動画サイトのドラマの方が凄かったりしますからね。

企業や経済をテーマにした硬派な作品も最近では地上波でもどんどんやるようになってますし...。ジェンダーやLGBTといったテーマに関しては実はNHKの方が先行していたりします。そうなるとドラマWらしいという題材や座組みは残されているのかどうか?どうなんでしょうね?企画会議でも「この提案はWOWOWらしいか否か」という話になるけど、結局、誰も正確な答えはわからないんだと思います(笑)。

ただ、体感としては、必ず"何か"あるはずなんですよ。きっとそれは時代や社会の空気によって常に変わっているんじゃないでしょうか。だから、誰も明確に言葉にはできない。ということは、とにかく絶えずその"何か"を一生懸命探し続けるのが自分たちの仕事なんだろうと思います。

――NETFLIX、Huluといったネット配信サービスの勃興に対して危機感はありますか?

表層的な部分では無いとは言えないですね。映画監督の方とお仕事をする機会が多いのですが「WOWOWならもっと表現できると思ってたけど...」とか「配信ドラマならもっと挑戦するのに」と言われることも増えましたし。ただ、表には見えない本質的な部分、人間を捉える深さとか、全体的なクオリティではまだまだ十分、闘っていけると思っています。

――井上さんが関わった作品では、TBSと組んで制作された『ダブルフェイス』、『MOZU』といったドラマがあります。そもそも民放とWOWOWが組むというプロジェクト自体が斬新でした。

あのプロジェクトは当時TBSさんから編成局長として、ある方がうちに出向していた関係もあり、まずはトップ同士の話で「せっかくだから二局で何かやってみましょう」ということで始まったんです。実際の企画内容は自分とTBSの担当の方で話し合い「せっかく2社でやるなら"裏と表"みたいなテーマがいいですね」という話をして、決まったという感じです。

(左)「ダブルフェイス」(潜入捜査編/偽装警察編)/(右)WOWOW×TBS共同制作ドラマ 「MOZU」

(左)「ダブルフェイス」(潜入捜査編/偽装警察編)/(右)WOWOW×TBS共同制作ドラマ 「MOZU」

――そもそも同プロジェクトを井上さんが担当することになった経緯は?

たまたま...と言いますか(笑)。自分はドラマ制作チームの中ではずっと"非主流派"なんです。いわゆる「社会派」というようなドラマWの本流の作品はやってきてないんですよね。それもあって"変わったことをやる担当"みたいなところがありまして(笑)。上の人間もそれで「こういういつもと違う企画は井上にやらせてみよう」ってなったんじゃないかと思います。

品行方正じゃない、ダメな人間の行き場を作りたい

――普段から井上さんが「この小説、原作をWOWOWでドラマ化したい」と考える基準はどういうところにあるんでしょうか?

まさにひとつ前の質問の答えと同じ方向になるんですけど、最近特に、映画でもドラマでも品行方正な人がひたすら品行方正なことをやったり、個人が巨大な組織や、大規模な社会悪に立ち向かって勝ったり、という、"社会派"というよりは"社会派風"のライトなサクセスストーリーばかりが多くなってると思うんです。

それはそれで時代の要請だし、確かな需要もあって、否定することはまったくないんですが、自分の性格的に、そういうのが苦手なんですよね...何をもって人にそんな風に説教できるんだろう? とか、思ってしまう(笑)。自分自身、そんなエラそうなことが言える立派な人間ではないので。

なんか、ダメな人間がダメなままで生きていてもいいじゃないか? という思いがあるんですよね。落語が好きなんですけど、落語って基本的にダメな人が主人公で、そんな人たちがダメなままに生きててもいいじゃないかって噺が多いんです。エンターテインメントの歴史を振り返っても、歌舞伎なども、社会のルールに当てはまらない人たちがやってきたものじゃないですか。一般社会で暮らしてる庶民が心の奥で密かにやりたいと思っていてもやれない「いけない」ことを代わりに演技として見せてくれるのが本来の役者という仕事なんじゃないかとか思うんですね。

いま、世の中がどんどん窮屈になってルールが厳しくなって「正しさ」への圧力が強くなっているけど、みんながみんな、組織と戦って勝てるわけでもないし、正義を貫ける強さを持っているわけでもない。そんないまを生きづらく感じている人の居場所を作るのもエンターテインメントの大切な役割だと思うんです。

実際、ものすごく成功するヒーローの物語ってほとんど制作したことないし、普通の視点から言えば「バッドエンド」のドラマも多いのですが、ただ、主役は絶対にごく普通の人が少しでも共感できるキャラクターであるように、また、例え「失敗」する主役でも、必ず一人は優しく見守ってくれている人がいるように、と考えるんです。だって、誰もが明日にでも弱い立場になるかもしれない。その時にむやみやたらと「頑張れ!」「負けるな!」と大声で励まされるよりも、無言でそっと寄り添ってくれるだけの方が、安心できる人って少なくないと思うんですよ。どんな人でも生きていいんだ、というメッセージを何より大切にしたいんです。

東野圭吾原作において最も異色で挑戦的? WOWOWだから作れる「ダイイング・アイ」

――今回の『ダイイング・アイ』を含め、これまで『幻夜』、『分身』、『変身』、『カッコウの卵は誰のもの』、『片想い』と東野圭吾さんの小説の映像化にも数多く関わっていますが、東野さんの作品の魅力は?

自分が携わってきた作品は東野さんの小説の中でも王道のエンターテイメントとはちょっと違うものが多いんです。単純にミステリーとしてももちろん面白いんですが、「人間の本質って何だろう?」とか「人間ってどこまでが物質でどこまでが精神なのか?」みたいなことをより追究する方向の作品群ですよね。

連続ドラマW 東野圭吾「ダイイング・アイ」

連続ドラマW 東野圭吾「ダイイング・アイ」

――今回の『ダイイング・アイ』に関して、東野さんが「この作品が映像化されるとは思っていなかった」とおっしゃっています。

自分がお願いにいく作品は、やや特殊なテーマのものばかりなので、東野さんに権利をお願いすると、わりと毎回「これやるの?」と驚かれはしますね(笑)。でも、他がやらないことをやるのがWOWOWであり自分のはずですから(笑)。

――今回の『ダイイング・アイ』に関して、特にどういう部分に惹かれてドラマ化しようと思ったんでしょうか?

1件の交通事故が起きた時にその現場にいた関係者が、誰一人として目の前の被害者のことではなく、自己保身や利益のことを考えてしまったことから始まるサスペンスなんですが、まず交通事故を大きく扱うということ自体、自動車会社をスポンサーに抱える地上波でやるのはなかなか難しいですよね。そこはWOWOWだからできる作品だろうと。

交通事故って、いつ自分が巻き込まれてもおかしくない。「あなたの人生に明日、降りかかるかもしれない悲劇」という日常の地平にある物語ということに惹かれました。

また、東野さんの作品の中でもおそらく最も性描写の激しい作品で"エロティック・ホラー"の要素を含んでいる点もすごく面白いですよね。ただ、それは単にエンタメ度を高めるためだけに描かれているのではなく、より深く人間の罪の意識、贖罪というテーマを掘り下げることへの必要なアプローチとなっていて、さすがだなと思いました。ドラマ化すれば、単なる勧善懲悪で終わらない新しい作品になるなと感じました。

「プロデューサー」を名乗るためには常に企画を立て続けないといけない

――改めてプロデューサーという仕事のやりがいや手応えをどういうところに感じますか?

「プロデューサーって何だろう?」と考えることがあって、胸を張って「自分はプロデューサーです」と言えるかどうかって、そんなに簡単なことでは無いって思うんです。そもそもの企画が、外部からの提案だった場合、それを社内で通して実現したとしても、それは「担当者」「バイヤー」であって、そこに「目利き」のセンスは必要なんですが、「プロデューサー」とはまた何か違う仕事なんじゃないか? と。

これはあくまで自分の勝手な基準なんですけど、プロデューサー=創造のきっかけを整え、結果責任まで引き受ける人、と考えていて、だからドラマ制作の現場で言えば、極力、独自の視点でまず原作を見つけてきた上で、映像化権の交渉をし、脚本家や監督、メインキャストのオファーは自分でするようにしています。WOWOWの場合、その先の実際の撮影現場に関しては、制作会社さんにお任せする部分が多いので、せめてその前の枠づくりの部分は自分できちんとやりたいと思っています。

だからご質問の答えとしては「やりがい」とか「手応え」という以前に、「プロデューサーです」と何とか名乗れる自分でいたいなと、もがいているということでしょうか。WOWOWにいる以上、企画プロデューサーとしての力を極めていくんだ、と。とにかく「出発点」でありたいです。

――作品が完成し、放送されて大きな反響を呼んで...という部分で手応えややりがいを感じることは?

やる以上はエンタメ界に"何か"残したいという思いはあります。例えば若い監督や役者さんを抜擢起用して、その人が1年後、2年後に大ブレイクしたりすると嬉しいですね。

瞬間的な視聴者数や加入数はもちろん気にしなくてはならないし、実際かなりしているんですが、でもそれはエンタメ界全体で見ると小さいことですからね。せっかく、映像界の片隅にいさせてもらっているので、もう少し広い視点を持っていたいなとは思います。

2年後にお客さんがWOWOWの面白さに気づくのが理想

――最後にWOWOWのM-25旗印では「偏愛」をキーワードとしていますが、ご自身にとってドラマを作るうえでの「偏愛」や大切にしている部分はどんなことでしょう?

ドラマ制作チームの中でもいろんな考え方のプロデューサーがいて、それでいいと思うんです。いま加入して下さっているお客さんの嗜好に合わせてドラマを制作する"カスタマー・ファースト"という考えもすごく正しいことだと思います。

ただ、自分は皆と同じことをやっていても存在価値が無くなるので、少し視点をずらして、"いま"と言うよりは、「2年後にこのクリエイターはすごい映画を作るんじゃないか?」「2年経ったら、この役者はすごいことになってるんじゃないか?」というようなことをいつも考えて企画を練っていますね。

いまのお客さんは知らないかもしれないけど、2、3年後に振りかえった時、「あぁ、WOWOWってすごいドラマを作ってたんだね」と思ってもらえるような仕事を続けていけたら理想的ですね。それができれば、新しい世代のお客さんもいつかWOWOWの先進性に気づいてくれるかもしれないですし。いまのお客さんに喜んでいただくことは最優先ですが、さらに先々のお客さんを見据えて作っていくことも必要だと思っているので。

ドラマの企画って、通ってからオンエアまで最低でも1年、実際はもっとかかる。キャスティングもかなり前から始めなくてはならない。だから、企画が通そうとしている"いま"、ではなく、オンエアされる頃、どんなテーマが支持され、役者でも誰が人気が出ているか。そんなことを考えながらやっていくと、たまに奇跡が起きるんですよ。『プラージュ』の時、主役の星野源さんは、TBSの『逃げるは恥だが役に立つ』がヒットする前からキャスティングしていて、うちが『逃げ恥』の次のドラマ出演になったのでWOWOWにも大きな恩恵をもたらしてくださいましたし、実は、土屋太鳳さん、高畑充希さん、二階堂ふみさん、橋本愛さんなども、NHKの朝の連ドラなどで有名になられる前に自分はキャスティングしてるんです。それこそ最初の「春、バーニーズで」の西島秀俊さんも、当時はいまほど知名度のない時期でしたが、それがのちに「ダブルフェイス」へのご出演に繋がった。

「連続ドラマW プラージュ」

「連続ドラマW プラージュ」

今回の『ダイイング・アイ』では、松本まりかさんが最近、深夜ドラマなどで人気が上がってきていて、良いタイミングでご出演頂けることになったなと思ってます。

こういう時は「誰かに褒めてほしい」と思いつつ、ひとりで「うん、俺はやっぱり見る目がある」と心の中で呟いています(笑)。

取材・文/黒豆直樹 撮影/祭貴義道 制作/iD inc.