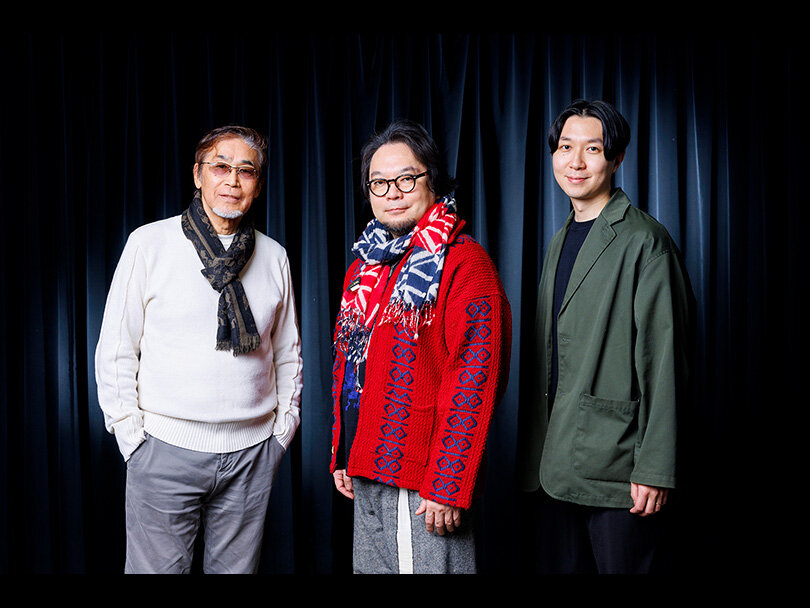

誰もが経験してきた人生の苦さや試練をまっすぐ描く。脚本家・岡田惠和とプロデューサー・岡野真紀子が『そして、生きる』を通して感じてほしいこと

『そして、生きる』脚本 岡田惠和/制作局ドラマ制作部プロデューサー 岡野真紀子

8月4日から全6話で放送される連続ドラマW『そして、生きる』。有村架純、坂口健太郎という、今もっとも旬な俳優陣を主演に迎え、2011年に起きた、東日本大震災の学生ボランティアで出会った男女ふたりの人生、人生の選択を描く。脚本を手がけたのは、連続テレビ小説『ひよっこ』や『最後から二番目の恋』などで知られる、岡田惠和。これまでWOWOWでも、『尾根のかなたに ~父と息子の日航機墜落事故~』、『チキンレース』、『私という運命について』、『希望ヶ丘の人びと』などの作品を世に送り出してきた。これまでは原作という軸があって作ってきたことが多かったが、今回は完全オリジナル。岡田とプロデューサー・岡野真紀子は、オリジナルだからこそ描けることは何か、互いに何度も話し合いを重ね、“バトル”しながら作ったという。戦い抜いたからこそ俳優陣やスタッフ陣の思いをひとつに作品に臨むことができた。ふたりは満を持してこの作品を世に送り出す――。

「今の有村架純さんなら、単なる恋愛ドラマに留まらない違う攻め方ができる」と思った

――8月4日から放送が始まる連続ドラマWの『そして、生きる』ですが、まず制作にいたるまでの経緯を教えていただけますでしょうか?

岡野 岡田さんにはこれまで『尾根のかなたに ~父と息子の日航機墜落事故~』や『チキンレース』、『私という運命について』など沢山の素晴らしいシナリオを書いていただきました。それ以降も定期的にお会いして「こんな作品をやりたいね」「あんな作品をやりたいね」とお話していたんです。

そこで「有村架純さん主演で何かやろう!」というお話が挙がったときに、岡田さんと企画の発案を含め何度か打ち合わせを重ねさせていただきました。最初は雑談ベースでいろんなパターンをお話しましたね。

岡田 そうですね。最初は恋愛モノのお話も考えていたのですけれど、作っていくうちに今の彼女で、単に恋愛だけのドラマを作ることは、そんなに前向きになれなかったんです。今の彼女なら"もっと違う攻め方をしたほうがいいんじゃないか"という感じがありました。

岡野 岡田さんの息子さんが(坂口健太郎さん演じる)清隆じゃないですけど、実際に3.11のときにボランティアで気仙沼に行かれたというお話を伺いました。そこから、震災ボランティアを経験した20代が、今後どういう人生を生きていくかの物語をやってみようというお話になり、岡田さんと大映テレビの渡辺さんと共に打ち合わせを重ねていきました。

岡田 僕も一度、気仙沼に行ったことがあったのでその記憶もたぐり寄せながら。いわゆる"震災ドラマ"を書くつもりはなくて、そういう地に行った若い世代が何を感じるか?の物語を書いてみたいなと思いスタートしたんです。

――被災地が舞台ではあるけれど、伝えたかったのはそこにいる登場人物たちのドラマであると。

岡田 被災地に近い人や実際に被災された方のドラマはあったと思うけれど、今回はそこから少し距離のあるボランティアという立ち位置で。ボランティアを経験すると、生きている意味のようなものや、これから自分はどう生きていけばいいのかということを考えるんです。...考えすぎてしまう傾向ももちろんあるのですが。その繊細さや美しさみたいなものを有村さんと坂口さんを通して表現したら、見たことがないものが完成するなと思っていました。

「連続ドラマW そして、生きる」

――これまで2012年の『尾根のかなたに』、2013年の『チキンレース』、2014年の『私という運命について』と、2016年の『希望ヶ丘の人びと』とコンスタントにご一緒されていましたが、今回少し時間が空いたのには何かあったのでしょうか?

岡田 (岡野さんが)『コールドケース』で忙しかったからね(笑)。

岡野 いやいや(笑)。岡田さんもお忙しくされていましたし...。その間もお会いしていたんですけれど、なかなか実現に繋がらなくて。「一緒にやりたい」という思いは強く持っていました。

――久しぶりのタッグということで、ふたりの「やりたい」思いが高まった作品でもあるのでしょうか。

岡田 そうかもしれません。今回は「何をやろうか」っていう話し合いにすごく時間をかけて。

岡野 かかりましたね。

岡田 『私という運命について』や『希望ヶ丘の人びと』については、岡野さんから「これをやりたいです」というスタートだったので、そこを軸に誰でどうするかという話をしたけれど、今回はオリジナルでゼロからだったので、より時間がかかったのかもしれないですね。

監督・月川 翔は、役者の芝居を尊重しながらエンターテインメントも考えられる人

――岡田さんはこれまでNHK連続テレビ小説『ひよっこ』や、ドラマW『チキンレース』と有村さんとご一緒される機会もあり、公式サイトには「同志」とコメントされていました。そういう意味で、有村さんで当て書きするうえで、イメージしやすかったところもありますか?

岡田 (有村さん演じる、生田)瞳子はすごく難しい役だし、みんなに共感されやすい選択ばかりする昨今のドラマのヒロインとは少し違って、決して正しい選択ばかりをするヒロインではないんです。そこは、これまで一緒に仕事をしている信頼関係もあるからこそ、出来ることだろうなと感じました。

僕は本人のこともずっと拝見しているので、(有村さん的にも)もっと深いところまで行きたいという思いを感じていたし、書いていた自分からすると、有村さんならこの役を表現できると感じていました。本人は本当に大変だったろうなと思うのですけれど(苦笑)。

岡野 「試練だった」と言っていました。「岡田さんが与えてくれた試練だと思う」と。

――有村さんが体現した瞳子を見て、岡田さんはどう感じましたか?

岡田 もう、「頼もしいな」と。投げたもの以上のものを返していただきました。とても嬉しいし、すごく幸せなことだと思います。

――瞳子の相手役である清水清隆役の坂口健太郎さんは、WOWOWドラマへの出演は初めてになりますね。

岡野 そうですね。今回の物語やテーマを岡田さんといろいろ話す中で、もうひとりの主人公としての登場人物は誰がいいかというときに、最初に名前が挙がったのが坂口さんだったんです。

登場人物たちはそれぞれ大きなものを背負っていて、これから過酷な人生を生きていく。その中でも清隆はピュアで明るくて、"陽"の人がよかったんです。坂口さんが持っているピュアさや明るさ、彼の笑顔をイメージして岡田さんも書いてくださいました。オファー前から勝手に想いを込めて当て書きをしてくださったのです。坂口さんも、脚本を読んで「自分の中にスッと落ちてきた」とおっしゃっていました。

岡田 できあがった映像を見て、自分がイメージして書いていたときよりも、もっと素晴らしいものを見せてもらいました。芝居が美しいんです。すべての表情に"宿っている"というか。清隆という役にハマっている感じがありましたね。

岡野 すごくありました。

岡田 まだ直接お会いしたことはないのですが、台本というお手紙を通して心が通じ合った感じがしました。

――月川 翔監督も初めてになりますね。

岡野 月川さんのことは昔からよく知っていて、一緒に作品を作ってみたいなと思っていたんです。そこで、今回の監督候補で月川さんのお名前を挙げたときに、岡田さんも『キミスイ(君の膵臓をたべたい)』など、月川さんの作品をご覧になっていて、「すごくいいんじゃないか」と言ってくださったのでオファーを出しました。

――岡野さんは今回の作品だからこそ、月川監督が適任だと感じたのでしょうか?

岡野 月川監督とは、数年前に何度か企画打ち合わせをしていたことがあって。その時、この監督は、実は誰よりも骨太で、人間の深みというか、大人な作品を撮りたいと思っていらっしゃるんだなと感じていて。だからこそ、こういった作品で、力を発揮してくれるのではないかという思いがありました。

それに、岡田さんの前で言うことではないかもしれないですけど、岡田さんのシナリオってすごく難しいんです。言葉も美しいし、シナリオに込められる岡田さんの思いがとても強くて。それをしっかり演出することは難しいことで、たぶん、"撮れる人"と"撮れない人"がいると思います。

しかも、月川さんはエンターテインメントというものをしっかり考える方で、「お客様がどう思うか」「どこに感動するか」ということを常に考え、見る側と作る側の気持ちの両方を汲み取ってくれた。岡田さんもそのことをとても大切にする方なので、素敵なタッグだったと思います。

岡田 僕は、普段から「監督を誰にするか」などこだわりはあまりないんです。色々な方とお仕事ができる喜びがあるので。以前ご一緒した『チキンレース』の若松節朗監督も、『私という運命について』の瀧本智行監督も、僕が書くものをわかってくれる方で、岡野さんなら、ベストな方を提案してきてくれるだろうとわかっていました。

月川監督とも初めてでしたが、作品を見ると役者さんの芝居を一生懸命、丁寧に撮るタイプの方だなという印象を持ちました。『そして、生きる』は、瞳子と清隆が中心で、登場人物もたくさん出てくるわけではありません。月川監督とお会いしたときもそこにちゃんと向き合ってくれる方だなと感じたんですよね。(月川監督は)自分で脚本も書いて演出もできるタイプの監督ですが、今回は僕が書くものをとにかく大切に撮ろうと思ってくださっているのが伝わってきました。

岡野 今回はこれまでのドラマと少し違って、すべての現場でドキュメンタリー的なものを目指していました。岡田さんが、「セリフを作っていったらこういう流れになったんだよね」というシチュエーションが多々あったんですよ。だからこそ起承転結を無理やり作るよりも、その感覚を大事にしようという思いがあったんです。

岡田 今回もいい組み合わせをいただきました。映画監督としてひとつの物語を6時間(6話分)撮ることはなかなかないことだし、お互いにいい経験をした気がします。逆に6本以上となると、(監督を)ふたり体制にしないと回らなくなってしまう。民放のワンクールは最低でもふたりいるので、6本をひとりで撮るというのはWOWOWさんの特徴ですね。

――岡野さんは、スタッフィングをかなり意識されているというお話を、以前のインタビューでもしてくださっていました。

岡野 はい。今回、監督のご希望もあって、カメラマンを山田康介さんにお願いしました。山田さんはステディカムを持ったまま、お芝居や感情に合わせて自由自在に映像を捉えられる方で。月川さんは今回の作品は特にそういう撮影方法を望んでいて。何ページもあるようなシーンを1カットで捉える、というような挑戦も多々していました。登場人物たちの生き様や人生を切り取りたい、ということを全スタッフが大切にして撮影に臨んでくださいました。

常に「ネクストを考えながらやりたい」という思いを共有している関係

――これまで一緒にお仕事をされてきて、岡田さんから見た岡野さんはどんな方ですか?

岡田 僕は仲間だと思っていて、常に「ネクストを考えながらやりたい」という関係なんです。そういう意味では『尾根のかなたへ』の企画をくれたとき、それまでの自分だったらドキュメント原作はやらなかったけれど、企画書を読んで「これはやったほうがいい」と感じて。あのときの縁から、岡野さんは自分に何かをくれる人だと思っています。

だからこそ、今回は一番バトルしたんじゃない?

岡野 そうですね(笑)。

岡田 それは、単に物語を仕組みで作っていないから。今作はオリジナルだし、本当にこの感情でいいのか、この選択でいいのかっていうのは、たぶん無限の可能性があって。だからこそのバトルは楽しかったですね。

岡野 今考えると、けっこうバトルをしていたかもしれませんね。"ああ、どっぷり疲れた〜"という言葉が一番合う打ち合わせの日々でしたよね(笑)。でも、それで得たものはとっても多かったし、岡田さんとそれだけたくさん話して作ったものなので、現場で役者さんから質問が出ても「岡田さんはこういう思いで書いています」と明言できました。

作っていく過程というのも勉強させていただいたし、大事な時間だったなと思います。

顧客がハッキリしているWOWOWだからこそ、作品作りにもシビアになる

――岡野さんは常に新しいことに挑戦されている印象がありますが、今作に関しては何か新たに取り入れたものはありますか?

岡野 今回は、アベイラブルライトに挑戦しています。ライトをあまり当てずに撮ることなのですが、それは私も初めてのことで。たとえば、気仙沼での焚き火のシーンは、火の光りしか使ってません。シーンごとのシチュエーションや、撮影を行った土地にある空気を大事に撮っていったんです。

――岡田さんはそういうふうに作られた映像をご覧になってどう感じられましたか?

岡田 ドラマとドキュメンタリーの真ん中くらいの手応えがあってすごく好きでした。そういう挑戦って、俳優さん自身も気持ちが高揚すると思うんです。自分たちの芝居をしっかり撮ろうとしてくれている思いが伝わって。いいように効果が出ていると感じます。

――WOWOWで作るドラマだからこそ書けるもの、表現できるものというのを意識されることはありますか?

岡田 それは毎回わからないです。たまに俳優さんの記事で「WOWOWさんでやると視聴率を気にしないでやりたいことがやれる」的なことを言っているのを読むんだけど、僕としてはあまりそういうふうに思ったことはない。逆にWOWOWさんのほうがシビアだと思うんですよ。

民放などの視聴者は漠然としているんですよね。テレビっていうのは見たくない人も見るんです。それで「何でこんなものを見せるんだ」って怒られることもあるじゃないですか。そういう意味で言えば、WOWOWさんは顧客がハッキリしているし、その顧客層にヒットするものを作らないといけない。だから僕もWOWOWさんとの企画会議のときは、「今のWOWOWってどんな感じ?」って聞くところから始めてます。もちろん、「現状こんなものが支持されています」というところから考えるわけではないのだけれど、その顧客層にどんな提案ができるか、シビアに考えているところはあります。

――そういう意味では本作は、WOWOWの視聴者層に響くので、出すべきだと思ったということでしょうか?

岡野 それはすごくあります。単にふたりのラブストーリーが見たいってことじゃないだろうと感じていたし、岡田さんが今の有村さんに対して「ラブストーリーで終わらせちゃいけない、もっと深い人間ドラマを書かなきゃいけない」と思われたのと同じで、うちのお客さんも、人生の選択や、生きていく過程でどんなことを考え選択していくのか、という深いものを絶対に求めるだろうなって。

――そこが伝えたいことでもありますね。

岡野 坂口さんが「今回のドラマは瞬間の感動よりも、永久的な感動がある」とすごくいい言葉を言ってくださったんですが、まさにその通りだと思ったんです。WOWOWのお客さんは、このふたり(瞳子と清隆)よりもきっともう少し年齢を重ねている方が多いと思いますが、誰もが経験してきた人生の苦さだったり試練だったり、だからこそ後悔しない過去だったり、そういった瞬間瞬間がすごく丁寧に描けたので、瞳子と清隆が過ごす年月を一緒に感じてもらいたい。作品が終わっても、何となく「自分が選択するときはこうだったな」とか、「清隆はあんなことを言っていたな」と思い出していただく......人生の中でちょっとずつ"お手紙"を残していけるような作品になったらいいなと思っています。

放送している6週間はどっぷり楽しんでほしい思いで作っていますが、"その後の未来までお客さんに感じてもらいたい"という作品って、実はあまりなかったので大きな挑戦だったりするのかなと。自分的には作りながらものすごいメッセージをもらってきて、今後、この作品と出会ったことで絶対何か変わると、私自身も、スタッフ・キャストも感じているのではないかと思います。

――最後に、岡田さんがお仕事をされるうえで大切にされていることやこだわりを教えてください。

岡田 ドラマのために人を書かないようにする、ということですかね。つまり、ドラマの都合でキャラクターを描き分けたくない。主人公の邪魔をするためだけに生きている人や、主人公に情報を伝えるためだけに生きている人など。どんなジャンルでも、みんながちゃんと生きているといいなと思って書いています。それは、ずっと変わりませんね。

取材・文/渡邉千智 撮影/祭貴義道 制作/iD inc.