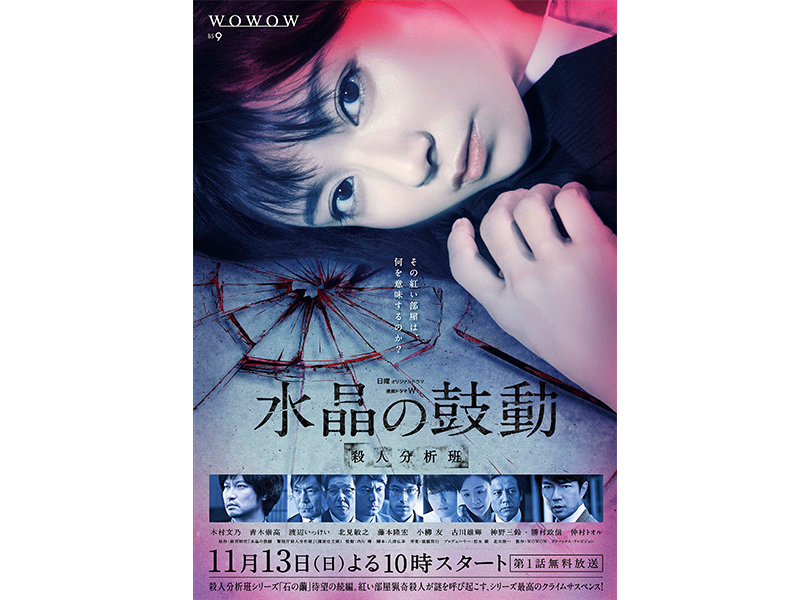

『石の繭』、『水晶の鼓動』から『悪の波動』『蝶の力学』へ! ドラマW随一の人気シリーズはどのように生まれたのか?

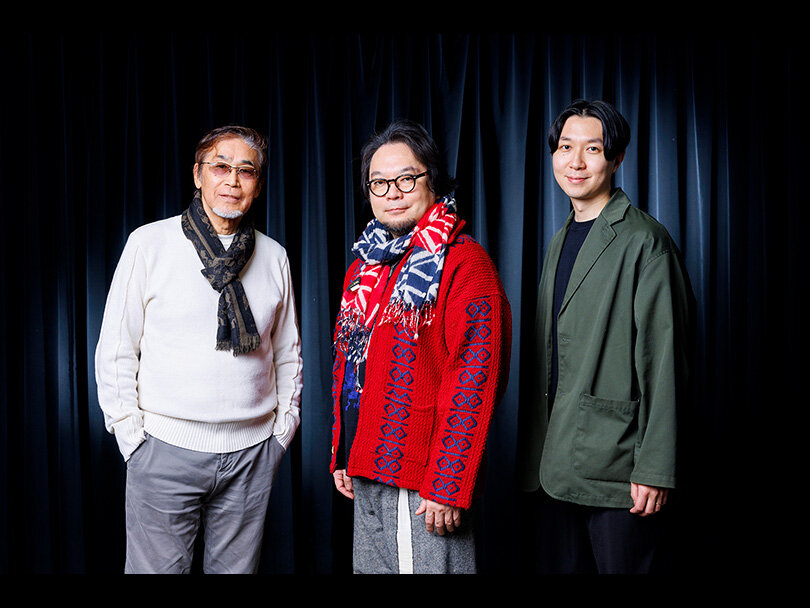

『蝶の力学』監督 内片輝/制作局ドラマ制作部プロデューサー 松永綾

木村文乃を主演に『石の繭』(2015年)、『水晶の鼓動』(2016年)とシリーズを重ねてきたドラマWきっての人気作『殺人分析班』シリーズ。この10月からは、シリーズ随一の人気キャラクターである殺人犯“トレミー”を主人公にしたスピンオフ『悪の波動』が放送され、さらにはシリーズ最新作『蝶の力学』も放送となる。

第1作以来、タッグを組んできたのが松永綾プロデューサー(WOWOW)と内片輝監督。視聴者を選びそうに思える“猟奇殺人”を扱った同シリーズはなぜここまで広く視聴者に届き、熱烈なファンを生み出すことになったのか? 制作の裏側やシリーズへの思い、さらには今後の展望についてまで、2人にたっぷりと話を聞いた。

ただの猟奇殺人事件じゃない! 神秘性と美しさがあった

――これまで『石の繭』、『水晶の鼓動』と麻見和史さんの『殺人分析班』シリーズを映像化されてきましたが、そもそもこの原作シリーズをドラマWで映像化することになったきっかけについて教えてください。

松永 2014年にTBSスパークルの北川雅一プロデューサーより『石の繭』の企画をいただいて、読んでいる最中から「これは!」とピンときたんですよね。期待を裏切ることなくサスペンスがどんどん増幅していくし、人間ドラマもしっかり描かれていて「これは早くやりたい!」と自分の中で構想が膨らんでいき、読み終えてすぐに企画書をまとめました。

企画が通って10ヶ月後くらいには放送というスケジュールだったので、すぐに制作体制を整える必要があったのですが、監督候補が何名かいて内片監督の名前もありました。これも直感的なのですが、監督の演出の持ち味がこの作品で最大限に発揮できると思い、ちょうど内片監督がフリーになられたとも伺って「ぜひ」とオファーさせていただきました。

――『石の繭』、『水晶の鼓動』、そして今回の『蝶の力学』といずれも猟奇殺人を扱っていて、描写もかなり激しいですが、企画としてすんなり通ったんでしょうか?

松永 猟奇殺人事件ではあるのですが、ただエグイだけでなく、事件の底に人間ドラマがきっちり描かれており、そして事件の展開も面白いんですよね。また、事件の中に"神秘性"というか、美的な世界観があって、自分の中で「画になるな」と感じたんです。恐ろしさと同時に美しさ、そして美しさのなかに哀しみを感じたと言いますか・・・原作の中にすでに"シズル感"があったんですよね。

内片監督 原作は読んでいたので中身は知っていましたが、「地上波では難しいだろうな」と思っていました。それを「やる」というのが素直にすごいなと思いました。あの原作の魅力はやはり、松永さんもおっしゃっているようにビジュアル的な部分だと思うんです。『石の繭』に関しては、モルタルに埋められた人間というビジュアルを出さないわけにはいかないので、そのつもりなんだろうなと。なかなかチャレンジングだなと思いましたね。

もうひとつ感じたのは、それまでのWOWOWの作品は社会派の硬派な作品が多かったんですが、『石の繭』はそうじゃないんですね。警察ものであり、エンターテインメントであるところが、社会派の作品と一線を画していて、面白いなと思いました。

松永 たしかに社会派をずっとやり続けてきて、私自身、常日頃、組織の不正とか捏造とか、そういう企画ばかり目がいっていたのですが、意外と「警察VS猟奇殺人犯」という王道が、エアポケットのように残っていたんだなということを、企画が進んでから気づきました(笑)。

意外にもWOWOWになかった? "王道"の警察ものエンターテイメント誕生!

――従来、海外ドラマが拾ってきたけど、日本ではあまりやってこなかった"王道"をガッチリと『石の繭』がやってくれたという印象でした。

松永 たしかにそうかもしれませんね。

内片監督 警察ものってジャンル的には日本でも一般的なんですけど、リアリズムという部分で海外ドラマと日本のドラマで違ってくると思います。どうしても(日本のドラマでは)ファンタジー要素が強くなる傾向があります。それがWOWOWさんだと海外ドラマ的なリアリズムに針を振ることができて、より大人の視聴者に受け入れられるエンターテンメントになるんじゃないかと思います。

(主人公の)如月塔子が女性警察官で新人なのに捜査一課に配属されるって設定自体は荒唐無稽です。でもこういう設定自体はドラマではよくあると思うんです。突然、やってきた若手刑事が大活躍するって。でも、『石の繭』では塔子にあえて「活躍させない」方向に持っていくようにしていました。

主人公の活躍よりも警察組織のリアリティを優先した描写

――主人公なのに「活躍させない」方向に?

内片監督 彼女がすぐ活躍するようでは、捜査一課のリアリティって全くなくなってしまいますから。いくら父親が有名な刑事だったからといって、娘の塔子がすぐに活躍できるかといえば、そんな甘くないだろうって。できるだけありえない活躍はしない、しかし同時に先輩刑事たちは、彼女を"みそっかす"扱いしない。組織の都合で新人が来た以上は、後輩を育てなくてはいけないし、彼女はそれに食らいついていくしかない。その中で彼女なりにピリッとしたものを垣間見せていく。一般的な会社に照らし合わせても、それが組織のリアリティなんじゃないかと思いました。

そこが地上波のドラマとの大きな違い、WOWOWらしさになるんじゃないかと。「石の繭」の1話目で犯人から写真とメッセージが届けられて、それを塔子(木村文乃)と鷹野(青木崇高)が見つけて報告するんですけど、その夜、捜査一課長の神谷(段田安則)が2人に「何があったのか説明しろ」と言うんです。そこで「塔子が写真を見つけたんだし、主人公に説明させないとダメなんじゃないか?」という声もあったんですが、僕は「鷹野に説明させるべきだ」と言ったんです。だって、神谷の立場であれば、新入社員に「どういうことだ?」と聞くなんてありえないですよね。おそらく教育係の鷹野に聞くだろうと。それを、隣で塔子がどんな顔をして見ているかという方が面白いんじゃないか。「主人公だから」という判断基準は、時として物語のリアリティを損ないます。そういうリアリティを積み重ねていくと、この作品の"バランス"が見えてくるんじゃないかと思ったんです。その先に、塔子の魅力が見えてくるはず、と。

――1作目『石の繭』の反響はいかがでしたか?

松永 おかげさまで『石の繭』がこちらの想定以上の大ヒットで、連続ドラマWの中でもトップクラスの反響でした。原作もシリーズとしてたくさんあったので、すぐに続編をということで、塔子の成長、事件の面白さを含めて、次にやるなら『水晶の鼓動』だろうと動き始めました。

前作から3年空いてのスピンオフ『悪の波動』→『蝶の力学』制作の意図

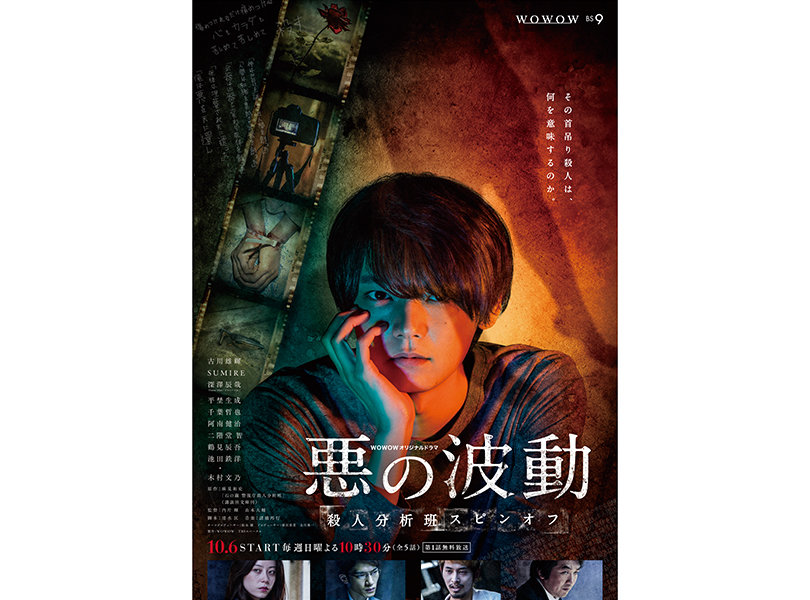

――そして、この10月からはスピンオフとして、人気キャラクターの"トレミー(古川雄輝)"を主人公にした『悪の波動』がオリジナル脚本で始まりました。第3弾『蝶の力学』を前にスピンオフを制作した意図は?

松永 『石の繭』の打ち上げかな...? 原作者の麻見和史さんと古川さんが、冗談で「トレミーはまだ死んでないので、この後も出続けられるんですかね?」という話をされてたんですよね(笑)。

まあ、それは酒の席の話だったんですが、『石の繭』、『水晶の鼓動』と続けて制作され、3年ほど空いてから、いきなり第3弾を作ってもちょっと浮いてしまうんじゃないか? という懸念もあり何か立体的な楔(くさび)を打てるような構造が必要なんじゃないかと考えまして、そこでトレミーの前日譚と第3弾の『蝶の力学』をセットにしたらどうか? という構想が浮かびました。

もうひとつ、『石の繭』の放送の頃から日本でも配信事業が台頭してきて、このシリーズもいろんな配信会社で二次使用が始まったのですが、おかげさまでどこの配信でも再生数が非常に高かったんですね。ちょうど海外で『ゲーム・オブ・スローンズ』が、放送後に配信でファンを増やしていき、最終シリーズで"爆発"したという流れも見ていたので、この『殺人分析班』シリーズも、年数は空いたけど、その時間がかえってWOWOWの外でコンテンツの熱が広がって増幅していく時間になるのではないかと。そこで配信会社と組んでスピンオフを制作して宣伝することで、最新作『蝶の力学』に還元させるという構造ができないかなと考えました。それがいまの時代のコンテンツの拡張になるのではないかと。

――キャスティングの経緯についても教えてください。

松永 企画が通って、女優さんの候補を考えている頃、木村文乃さんが地上波の連続ドラマの初主演作(『マザー・ゲーム~彼女たちの階級~』)を撮っている時期で、透明感と凛とした強さがあっていいなと思い、オファーしました。

ただ、木村さんは身長が160センチ以上あるんですが、原作の塔子は152センチで小柄なんです。とはいえ152センチの女優さん自体、多くはないので(笑)、そこは周りの男性陣に180センチ以上の屈強な俳優さんを揃えました。

次に決まったのが相棒の先輩刑事、鷹野役の青木崇高さんで、私自身、青木さんのお芝居、存在感がすごく好きで、いつかご一緒したいと思っていたんです。鷹野は本当にシリーズを重ねるごとにどんどんカッコよくなっていくんですよねぇ(笑)。木村さんと青木さんの相性もすごくよくて、結構、ハードな現場なんですけど、普段からの捜査一課の仲の良さが画にも出てるんじゃないかなと思いますね。

塔子がついにエースに!

『蝶の力学』の殺人分析班は「1年生エースを擁する甲子園出場チーム」

――スピンオフ『悪の波動』を経て、最新作『蝶の力学』が放送となりますが、改めて見どころ、魅力について教えてください。

内片監督 やはり塔子の成長が大きいと思います。ビジュアル面では髪をバッサリと切ってショートカットになってます。『石の繭』『水晶の鼓動』を経て、立場も変わってこの3年の間に彼女自身も成長を感じているし、何より周りも彼女の存在を認知していますよね。おそらくは警視庁の中でも有名な捜査員になっているでしょうし、年齢も30歳になって、人間としても成長している。

彼女は確実に十一係「殺人分析班」における"エース"になっているわけですけど、一方で階級が上の先輩がいるわけです。そこで今回キャスト陣に言ったのは「1年生エースを擁して甲子園に出場しているチームなんだ」ということ。エースピッチャーは1年生だけど、それを盛り立てる周りのメンバーは2年生、3年生の先輩で、彼らもこの1年生エースがいないと勝てないというのを知っているし、エースは困ったときには先輩たちがサポートしてくれることを知っている、そんな関係なんじゃないかと。

『石の繭』を再び見る機会があったんですけど、やはりあの頃の塔子はまだかわいらしいですよね。それが『水晶の鼓動』を経て、いまの塔子はもう"かわいらしい"という形容ではなく"頼もしい"ですよね。責任の背負い方が違います。そこは大きな変化であり、見どころだと思います。

松永 やはり続編というのは嬉しい半面、プレッシャーも非常に大きくて「こういう気持ちになるのか」という経験をさせていただいていますが、いい緊張感を保ちつつ、自分自身に課す目標――同じことをやっても前回の八掛けくらいにしかならないと思うので、常に目標を高く、新しいことを取り入れたいと考え、今回は後半にオリジナルの展開を加えています。

実は『石の繭』、『水晶の鼓動』、『蝶の力学』という3つのシリーズは、物語の構造が全て違うんです。真っすぐに事件に向き合うなかで過去に遡っていく『石の繭』、2つの事件が交錯していく『水晶の鼓動』。『蝶の力学』では、この2つともまた異なる新しい展開、ストーリー構造にチャレンジしています。

映像的な部分は「4KHDR」でパワーアップしています。猟奇的な殺人現場や潜入捜査での臨場感など、この作品の魅力を存分に活かす映像美になっていると思います。

内片監督 自然な風景がキレイというのとは違う、陰湿な殺人現場でも美しく撮れているというのはひとつの大きな魅力だと思います。松永さんが最初におっしゃったように、美的で神秘的な何かがあるのがこのシリーズであり、「グロい」という言葉だけでは表現したくないものがあると思うんです。猟奇的だけど、作品全体のトーンとして惹きつけられると視聴者に見ていただけるんじゃないかと思います。

ドラマWの"異端児"のインスピレーションの源は...?

――ここからさらに、お2人の仕事観などについてもお聞きしてまいります。松永プロデューサーがドラマの企画において大切にしていること、WOWOWの他のドラマ制作プロデューサーとは異なるご自身の強みと感じている部分はどのようなところでしょうか?

松永 私はドラマWのプロデューサーチームの中では"異端児"といいますか、色々なジャンルの作品をやってきたんですね。もともと私自身、いろんなジャンルが好きですし、挑戦がないと飽きてしまう性格もあって(笑)、年齢を重ねるにつれて「無駄な時間を過ごしたくない」という思いは強くなってきています。

だから、自分にとって関心があるトピックが入っているか? 挑戦する意味があるか? そして、いまの時代を生きる自分が「面白い」と感じるものがそこにきちんと存在するか? というのは最初に企画を考える際に大事にしていますね。

――ご自身を"異端児"とおっしゃいますが、松永さんが考えるドラマWの王道とご自身の作品の違いはどのような部分にあると思いますか?

松永 矛盾するようなんですが、自分としてはそのジャンルでは王道をやっているつもりなんですよね。結果「松永らしい」と言われるんですけど、自分では、その自分らしさが何なのかわからないんですよね。この「殺人分析班」シリーズも私としては王道のクライムサスペンスをやっていると思っているので。

内片監督 わかります(笑)。

松永 いろんなジャンルの作品を作ってきたからこその"ミックス感"みたいなものはあるのかもしれません。映画も海外ドラマも好きだし、音楽もファッション、建築、デザイン、アートも浅く広く好きという感じで、自分自身の好きなものも多岐にわたっているんですよね。それぞれにこだわるポイントがあって、そういう小さな選択の積み重ねで自分の"らしさ"みたいなものが確立されているのかもしれません。

――本屋巡りなど、インスピレーションを得るための習慣や意識していることなどはありますか?

松永 特にドラマのプロデューサーだからというルーティンがあるわけでもなく、学生時代から行動はあまり変わりないんですよね。もちろん本屋巡りや映画鑑賞はしますが、それ以外ではわりとアートイベントやエキシビジョンに行くことが多いかな?

そういう場で裏方の仕事を"コレクション"していくのが好きなんですよね。これは昔からなんですけど「このアートワークは、あのスタイリストとフォトグラファーの組み合わせで...」みたいな感じで、自分が好きなものを読み解いていくんです。それを仕事でもずっとやっているという感じですね。

ファッションのイベントにも行くし、ワークショップにも顔を出すし、時間を見つけて街に出るようにはしています。それがふとした瞬間に活きるというか...、決して仕事のためにしているわけではないんですけど。

ものを作る時って、常に〆切に追われるんです(苦笑)。ゆったりとアイディアを考えて...なんて余裕は現実にはなかなかないですよね。そうやってビジョンを示してジャッジしていかないといけないときに、これまでの潜在的な蓄積がアウトプットされているのかなと思いますね。

――内片監督から見て松永プロデューサーはどんなプロデューサーですか?

内片監督 プロデューサーとしてはなかなか仕事に厳しい方ですね(笑)。流して決めるようなところは一切ないし、楽にはさせてもらえない。明確なこだわりを持ってらっしゃるので、監督にとっては強敵です。ご自身の中に「こうあるべし」という道筋、言語化されていない正解が見えているんですね。

僕もカメラマンも俳優陣も別々の人間ですから、作品の解釈には少しずつ"ズレ"が生じていくわけです。そのズレをうまく活かしつつ、重層的に作っていくことで、作品というのは面白くなっていくんです。

その上で、松永さんの示すプロジェクトの向かう先――あるべき範囲というものはハッキリしているので、お陰で迷うことはありません。だからこそ僕らのやっていることが明確に「違う」と感じたときの松永さんのトーンたるや...(笑)。

松永 すみません、いつもワガママを(苦笑)。

地上波ドラマとWOWOWの分岐点

「バズるもの」「宣伝になるもの」ではなく...

――内片監督は地上波でも様々な作品を撮られてきましたが、WOWOWならではのドラマ作りの魅力をどういう部分に感じてらっしゃいますか?

内片監督 作品の質を上げること、そのためにリアリズムを突き詰めることを大事にしていると思いますね。

僕が最初にWOWOWさんでお仕事をさせていただいたとき――それはまだいまのように配信事業が盛り上がっていない頃で、地上波が最強と言われていた時期ですが「WOWOWは地上波とは違うことをやるべきなんだ」ということを当時のプロデューサーがハッキリとおっしゃっていたんですね。

WOWOWさんがやろうとしてきたことって、結局はエンターテインメントの王道だと思うんです。それは「幅広いお客さんに質の高いコンテンツを届ける」ということであり、そのためのシリアスで社会性の強い作品選び、知名度だけではなくお芝居をちゃんとできる俳優のキャスティング、そんなこだわりが視聴者に刺さったのではないかと思います。

地上波も、以前はWOWOWと同じような形で作品を作っていたはずなのに、だんだん予算が削られていく中での「低予算で良いものを作ろう」だったり「バズるものを」「宣伝になるものを」といった、純粋な作品の質の良さとは異なるものを求めていくようになった気がします。クオリティよりも、枠組みとしてのあり方重視になったというか。

WOWOWはいま、日本で唯一と言ってもいいくらい、海外ドラマであったり、それこそNetflixといった世界規模の配信系含めた枠組み(プラットフォーム)と、作品の質で勝負できていると思います。質の高いものを求め続けてきた結果としての"いま"なんだろうと感じています。

スタッフも俳優も子どもを連れて現場に!

WOWOW流、撮影現場の働き方改革の実践

――松永プロデューサーは第2弾『水晶の鼓動』の後、産休と育休を取得され、その後、プロデューサーとして復帰されていますが、WOWOWの働きやすさなどについて、どのように感じてらっしゃいますか?

松永 ちょうどこの10月で、復帰から半年になるんですが、この半年間で『悪の波動』と『蝶の力学』をやらせていただいて、非常に濃い半年でした(笑)。まだまだ自分の中で試行錯誤は続いていますが、このチームで復帰できてよかったなと感じています。

やはり自分ひとりではなく、上司や後輩、同僚のサポートを受けつつ、会社全体として効率性を上げる働き方を模索している中で、働き方改革による変化の大きさを強く感じていますね。

あとは、これは個人的なことですが、産休と育休を経て、子どもができたからこそ学ぶこと、実感することが増えて、そこは仕事にもいろんな形で反映されているのかなと感じていますね。

内片監督もお子さんが2人いて、現場に娘さんが遊びに来たり、素敵な父子関係を築かれているんですよ。「松永さんも気にせずに連れてきたければ現場に赤ちゃんを連れてきてください」とおっしゃってくださって、最初にメインキャストが集まる日に一度、子どもを連れて現場に行かせてもらったんです。

内片監督 僕ね、それはすごくいいことだと思うんです。僕自身も、娘がいるからこそ、女性の働き方とか人生について強く考えるようになったんですけど。松永さんだけでなく、WOWOWでご一緒させていただくプロデューサーさんは女性が多いんですが、僕が仕事を始めた頃のことを考えるとすごいなと思います。いや「すごい」と思うこと自体、僕が古いんでしょうし、人類の半分は女性なんですから、むしろいままで女性が少なかったこと自体がおかしいんだなと。

育休や産休を取ることは当たり前のことであって、取った人に不利益をもたらしたり、現場にとって迷惑なことだと捉えるのはおかしいだろうと。男女関係なく、子どものために仕事をしばらく休むことがあってもいいし、逆に「仕事だから」という理由で子どもを置いてくる必要もないし、だから松永さんにも「全然、連れてきてくれても大丈夫です」と伝えました。子どもの存在を気に病んだり、遠慮する必要はないんだと。

少なくとも僕の現場で子どもがいることを迷惑に思うような人はいないし、そういうことが普通にできるようになった方が楽しいだろうと思うんです。「仕事」と「家庭」を分け過ぎる必要はなくて、一緒になっていていいじゃないかと。

今回の現場では菊地凛子さんがちょうどお子さんを出産されたばかりで、彼女も現場にお子さんを連れてこなくてはいけないことがあって、同じような会話を現場でもしたんですよね。彼女の場合、ハリウッドの作品にも出ているので、あちらの事情も教えていただいたりしつつ「現場と家族ってもっと距離が近くていいんじゃないか」という話をしました。そのほうが落ち着いて仕事もできると思いますし、作品のクオリティにもつながるんじゃないかと思います。

実際、松永さんと話してて、お子さんができる前と後で、おっしゃることの幅が広がったんじゃないかと感じるんですよね。

松永 本当ですか? ありがとうございます。

内片監督 そうやって作品の質につながるってすごくありがたいことですよ。少し前まで女性のスタッフは結婚したら仕事を辞めるのが当たり前で、なんてもったいないことなんだろうと思っていましたから。

WOWOWから世界へ! 国内市場だけでなく世界中の視聴者が楽しめるコンテンツを

――今後、お2人で実現してみたいこと、やってみたい企画などがあれば教えてください。

松永 まだ監督には一切、お話はしてないんですが...。

内片監督 何ですか?(笑) ドキドキしますね。

松永 『蝶の力学』のその先――展開の仕方も含めて新たなことを構想中です。

内片監督 初耳です(笑)。

松永 このチームで新たなチャレンジができると思います。内片監督と出会って、僭越ですが「日本のドラマ業界にこんなクリエイターがいるんだ!」と感動しましたし、ガラパゴス化する業界とは一線を画した先進的なビジョンをお持ちですので、一緒に新しいもの、面白いものを作っていく"同志"のような気持ちで、ワクワクしています。

いまは『蝶の力学』の撮影中で大変な時期なんですけど、自分の中の妄想があふれ出てきまして...、落ち着いたら監督にお話しようと思っていたんですが、いま出ちゃいました(笑)!

内片監督 せっかくいいものを一緒に作ってきたので、より世界に出て行きたいなという思いはありますね。NetflixやAmazonプライムのおかげで、より手軽に映画やドラマを楽しめる世の中になって、今後、Appleも参戦するという中で、僕らも世界で楽しんでもらえるコンテンツを絶対に作れるはずだ! という気持ちはすごく持っています。

まだまだこういう話にピンとこないプロデューサー、業界の人たちも多いと思いますが、間違いなく世の中は、この流れになっていきますから、それならば先にグイグイと行きたいなと。

「家族」と「仕事」――どちらかを犠牲にするのではなくどちらも充実させつつ両立を!

――最後になりますが、WOWOWの旗印である「偏愛」にちなんで、お仕事をされる上での偏愛、大切にされていることを教えてください。

内片監督 何でしょうね...、クリエイターとしてという以前に"内片輝"としての話になってしまうんですが、僕は「家族」や「人生」といった大きなものの中に「仕事」があると思ってるんです。上位とか下位という意味ではなく、「人生」や「家族」に内包されている大きなファクターのひとつとして、それらを豊かにするために「仕事」があるんだろうと。

だから、どちらかを犠牲にしないと成り立たないというものにはしたくないんです。どちらも両立させ、充実させつつ成立させることはできるはずなんだと思っています。「仕事だから我慢する」のではなく、どちらも求めるし、あきらめたくないなと。そこはこだわりたいし「どちらかじゃないとダメ」と言われても、そこは「なんで?」と言いたいなと思います。

連続ドラマW『蝶の力学 殺人分析班』は11月17日(日)よりスタート。

取材・文/黒豆直樹 撮影/祭貴義道 制作/iD inc.