脚本を作る、ということ。「岡田惠和×濱田真和」対談インタビュー|早朝始発の殺風景

《青春は気まずさでできた密室だ》。

"平成のエラリー・クイーン"の異名を持つ青崎有吾の小説を、山田杏奈×奥平大兼のW主演で連続ドラマ化した新感覚青春ミステリー「早朝始発の殺風景」。

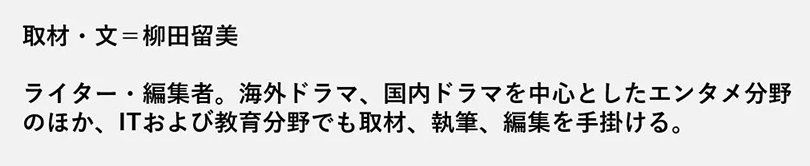

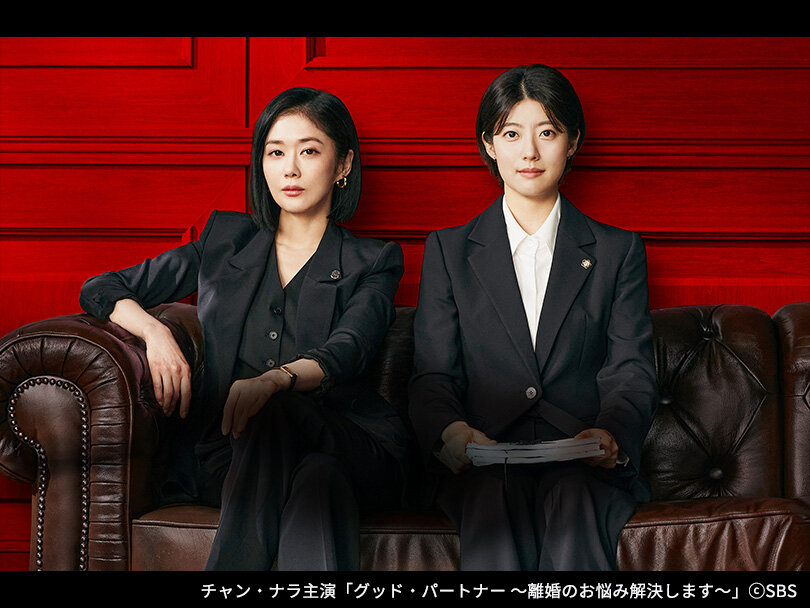

今作で脚本監修を務めるのは、NHKの連続テレビ小説「ちゅらさん」「ひよっこ」をはじめ、ドラマ「最後から二番目の恋」や映画『8年越しの花嫁 奇跡の実話』など、数々の人気作品の脚本を手掛ける岡田惠和。

そして、脚本を担当するのは、劇団「Superendroller」を主宰し、俳優・演出家としても活躍する濱田真和。

11月4日(金)の放送・配信スタート(全6話)を前に、岡田と濱田の2人に、脚本制作の舞台裏や作品の見どころをたっぷり聞いた。

脚本監修とは脚本家とプロデューサーの間に立つアドバイザー的な存在。書くのはあくまで脚本家

(c)青崎有吾/集英社文庫

(c)青崎有吾/集英社文庫

──まず原作を読んでみてどのようにお感じになりましたか。

岡田惠和(以下、岡田) 「読み物として非常に面白かったですし、緻密なストーリーの組み立てがみごとだなと思いました。たくさん人物が登場しますが、どの人物の感情表現も丁寧で、それぞれが愛すべきキャラクターになっていて、すごい作品だなと思いました」

濱田真和(以下、濱田) 「僕も本当に面白くて、すぐ頭の中に映像が浮かびました。これは映像化できる! と確信しましたね。密室型の会話劇という点も魅力的で、このキャラクターたちをぜひ書きたいと強く思いました。キャラクター同士の距離感の表現も秀逸。もとは仲が良くない者同士とか、仲が良いはずなのに気まずくなってしまう関係とか。物語のラストに向かってその距離感がどのように縮まっていくのか、『早く書きたい! 書きたい!』と前のめりになりました」

岡田 「僕は人間が擦れてるから、『え、観覧車のゴンドラ? ディズニーランド? これどうやって撮るの??』とか、現実的な考えが浮かんじゃったけどね(笑)」

第3話「夢の国には観覧車がない」(左から伊藤あさひ、望月歩)

第3話「夢の国には観覧車がない」(左から伊藤あさひ、望月歩)

──脚本執筆と脚本監修はどのように進めていったのでしょうか?

岡田 「脚本を書くのはすべて濱田君。僕は脚本家とプロデューサーの間に立つアドバイザー的な存在ですね。『自分ならどう書くか』といった思いは押し殺して、何かセリフを思い付いても絶対に言わないし、一文字足りとも書いていないです。ただし、決められた尺と話数のコンテンツに原作を落とし込む作業の経験値はあるので、『ここは思い切ってカットしたら?』といったアドバイスはさせてもらいました。

実はこれ、自分で書いている時はできないんですよ。脚本家には"切る痛み"があるんで...。理屈では切った方がいいと分かっていても、なかなかそれができない。ただ、今回の作品のようにストーリーにある種のロジックがある場合は、多少の客観性があっていいように思いました」

濱田 「岡田さんは、絶対に僕が書いたものを否定しないんです。そして、こちらが困ったり悩んだりしている時にかけてくださる一言は、まるで異次元からの切り口。『絶対にそうした方がワクワクする!』と思える方向へと導いてくださるので、『一生分の勉強をさせてもらっている。すべてを自分の糧にしよう!』と思いながら、岡田さんの言葉の一語一句を聞き漏らさないよう努めました」

岡田 「どうして人には言えるのに、自分で書く時にはそれができないんだろうね(笑)」

──岡田さんにお聞きします。脚本を監修する時と自分で書く時で作品への向き合い方は変わりますか?

岡田 「監修でも自分が書く時でもそうですが、『(作品やプロデューサーに対して)こうしてもらいたいんで、こうやってください!』みたいな考えはないんです。一緒に作りたいんですよ。"プロデューサーが変われば作品も変わる"くらいがちょうどいいと思っているので、監修も脚本を書くのもスタンスとして大きな違いはないですね。ただし、監修するときは若い脚本家のチャンスに手を差し伸べたいという気持ちでいます。世代的にもそういう役回りですしね」

──濱田さんは、岡田さんの監修を受けてみていかがでしたか?

濱田 「岡田さんはいつも誰よりも勉強されているし、誰よりも届けようとしているし、誰よりも戦っています。その背中を間近に見ながらお仕事させてもらえるのは本当に光栄なこと。岡田さんは新人の脚本家のことも仲間として対等に見てくださって、決して上下関係を作らない。だからこそ、岡田さんからいただいた言葉に対して、自分はもっと悔しがるべきだし、そうでなくては失礼だと思いました。脚本家として学ぶのはもちろんのこと、人として学ぶことも非常に多かったです。僕もあと30年この業界にいたら岡田さんのようになれるだろうかと、ずっと考えさせられています」

岡田 「僕が濱田君の年だった頃は、今の濱田君より全然力がなかったと思うけどね(笑)。それに、僕は濱田君がうらやましいんですよ。昔に比べて今は自分の脚本を世に出すチャンスが格段に多いので。脚本家って、役者さんみたいに小さな役から始めるっていうわけにはいかない。書かせてもらえるかもらえないか、0か100の世界です。だから、濱田君にはぜひチャンスを生かして頑張ってもらいたいですね」

岡田惠和

岡田惠和

原作の良さを届けたい。ただし、最終話はほぼドラマオリジナル

──濱田さんにお聞きします。オリジナルの脚本を書く時とは違う、原作がある脚本を書く時の難しさはありますか?

濱田 「映画やドラマの場合、原作がある作品の方がみんなイメージしやすいので、その分作りやすさはあります。ただし、原作の尺感より映像の尺が短い作品に向き合う時は、どの部分をピックアップすればいいのか、その選別に対する責任を常に意識しています。それが難しさでもあり、やりがいでもありますね。僕は原作がある作品を書く時は、極力自分の色を出さないようにしています。自分の色は勝手に出てしまうものだと思っているので。まずは原作に身を委ねながら、原作が届けたいこと、見せたいものを読み解く。それが、原作がある作品を書く時の面白さです」

濱田真和

濱田真和

──今回、原作を脚本化するに当たって心掛けたことや、ドラマオリジナルの書き下ろし部分についてお聞かせください。

濱田 「とにかく原作が素晴らしいですし、物語の尺感がドラマの30分の尺にちょうど合っていたので、下手な味付けはせず真っすぐにこの原作の良さを届けることにこだわりました。一方で、連続ドラマとして成立させるために、原作にはないストーリーをオリジナルで書き下ろした部分もあります。そこが一番悩み、苦労したところです。原作にはしっかりとした伏線や、想像を超える落としどころが用意されていて、ウイットな会話やヒューマンなドラマも盛り込まれている上に、ミステリーとしてもきちんと完成している。どうすればそれを紛れもない連続ドラマ版『早朝始発の殺風景』として着地させられるか...。ひたすら考えました」

岡田 「会話のセンスがとても優れているんです。それをトレースするだけでいいなら正直ラクなんですが、もちろんそのままというわけにはいかない。コンテンツとして限られた時間と、限られた話数に収めるためには、削る部分もあれば足す部分もあるわけで、繊細な作業になります。今回の作品の場合、主人公の2人が具体的にどんな行動を取って決着へとたどり着いたのか、原作には細かく描かれていません。しかし、ドラマというコンテンツにおいてはそこを描くべきだと最初から覚悟していました。その見せ方が最大の課題でしたね。『原作と同じレベルのものを生み出さなくちゃいけない。勝負の場だね』と打ち合わせのたびに濱田君と話しながら、いつも結論は先延ばしになっていましたね(笑)」

濱田 「主人公の殺風景(山田杏奈)と加藤木(奥平大兼)、この2人の互いへの思いやりの上に成立するミステリーにするということだけは決めていました。そこで、殺風景と加藤木の心の動きを年表形式にしていき、『この時期、加藤木は殺風景のことをこんなふうに思っていたはず』『この時期にはこういう感情になっているから、こんな行動をするだろう』ってすべて書き出していって。かつ、ちゃんと原作の世界観の中にあるという点を意識しながら組み立てていきました。特に、ドラマオリジナルの最終話については、夢の中でも脚本を何度も書き換えるくらい悩みました(笑)」

岡田 「最終話の台本が出てくる時は、プロデューサーをはじめ、みんな本当にドキドキでした。結果的には、とても後味の良い仕上がりになったと思っています」

第1話「早朝始発の殺風景」(左から山田杏奈、奥平大兼)

第1話「早朝始発の殺風景」(左から山田杏奈、奥平大兼)

──主人公の殺風景と加藤木は、2話から5話にも登場しているのでしょうか?

濱田 「はい。2話から5話の原作に2人は登場していないんですが、ドラマには登場させています。これは、高校生たちそれぞれが抱える『正義』の物語。特に、主人公である殺風景と加藤木の『正義』を連続ドラマの中で貫くためには、2人を各話に登場させてサスペンスの要素を加えながらゴールに向かわせようと考えました」

岡田 「第1話で視聴者に芽生えた興味を引っ張りながら、ほかのエピソードも楽しんでもらうと同時に、殺風景と加藤木の物語が同時進行していることを表現するというテクニカルな組み立てになっています。原作者の方にも『どうぞ見てください』と言えるくらい、面白いものになったと自負しています」

第5話「三月四日、午後二時半の密室」のワンシーン

第5話「三月四日、午後二時半の密室」のワンシーン

ブレイク必至の若手キャストにも注目

──キャストの方が実際に演じている姿を見てどう感じましたか?

濱田 「お若いのに重心が低い位置にある役者さんばかりで、画面に映ったのを見て本当にキャラクターの空気感をまとうのがうまい方たちだと分かりました」

第5話「三月四日、午後二時半の密室」(左から藤野涼子、茅島みずき)

第5話「三月四日、午後二時半の密室」(左から藤野涼子、茅島みずき)

岡田 「ほぼ2人芝居の会話劇なのでセリフも多く大変ですが、キャストの皆さん一人一人が役を愛し、やりがいや達成感を味わいながら演じているように見えました。今後のブレイクが期待されている役者さんばかりなので、もし来年だったらこのメンバーを集めるのは無理かもしれない。"ライジングスター"に出会う、それもこのドラマの楽しみ方の一つではと思いました」

第4話「捨て猫と兄妹喧嘩」(左から髙橋ひかる、萩原利久)

第4話「捨て猫と兄妹喧嘩」(左から髙橋ひかる、萩原利久)

──お気に入りのエピソードやキャラクターがあれば教えてください

岡田 「原作を読んで一番気に入ったのは、ファミレスの中で物語が展開する第2話の『メロンソーダ・ファクトリー』。撮るのが難しそうだなと思いましたが、緊張感を持続させつつ、誰が見ても理解できるものに仕上がりました。優れたエンターテインメントになったんじゃないでしょうか」

濱田 「殺風景と加藤木の2人は、脚本を書くに当たりともに過ごした時間が一番長いキャラクターなので愛着があります。まず、殺風景のようなダークヒロインを描けたことがうれしいし、それを実在のものにしてくれた山田さんには感謝しかありません。加藤木を演じた奥平さんは、あんなにハンサムなのにちゃんと普通の男子高校生に見えるところが本当にすばらしい! 絶妙な塩梅の"普通"、それを醸し出すのは難しかったはずです」

第2話「メロンソーダ・ファクトリー」(左から中田青渚、尾碕真花、吉川愛)

第2話「メロンソーダ・ファクトリー」(左から中田青渚、尾碕真花、吉川愛)

視聴スタイルに関係なく、重要なのは面白い作品を作ること

──動画配信サービスの普及もあり、一挙見や倍速視聴など視聴スタイルに変化が起きていますが、作り手として意識していることはありますか?

岡田 「基本的にエンターテインメントは自由に見るものなので、一気見だろうと倍速視聴だろうと、どんな見方をしても構わないと考えています。倍速でも見てくれるのであれば、それは興味を持ってもらえているということ。僕だってたまに倍速で見ることもありますよ(笑)。飛ばしたいわけじゃない、たくさん摂取したいだけなんです。とはいえ、作り手としては『1分1分が勝負だ』という感覚は持っています。見始めたら最後まで見てくれるはず、という甘えは通用しないんだろうな、と。

以前は連続ドラマの場合、視聴者に来週まで1週間待ってもらうための『つづく』を一生懸命考えていました。しかし今は、一挙配信されていれば視聴者は待ち時間なくすぐに続きが見られます。結局は、『見続けてもらえるか』が勝負。ドラマのエンディングのクレジットで、脚本家の名前まで見ている人なんていないかもしれない。要するに、面白いものを作らなきゃダメなんです。自分のこれまでのキャリアに甘えず、中身だけで勝負する環境にいることをありがたく感じていますし、それを楽しんでいる自分もいます」

濱田 「僕は岡田さんのように『今の状況を楽しむ』という境地にはたどり着いていないですね...(笑)。でも、視聴スタイルのことは気にしないというか、あえて無視するようにしています。脚本を書く時はまずキャラクターと物語に集中し、作り手として視聴者を意識するのは、プロデューサーや監督との打ち合わせの時ですね。『脚本家の脳』から、『プロデューサー&監督の脳』に切り替えて考えます。僕の場合、自分で企画・プロデュース、脚本、演出までひとりですべて行なうこともあります。その際、脚本でこだわっていた部分を演出で切り捨てなければいけないこともある。脚本家とプロデューサー&監督の脳は別物だと考えています」

──WOWOWのオリジナルドラマだからやれること、意識していることなどはありますか?

岡田 「WOWOWは有料放送。エンターテインメントに対する意識の高い視聴者が多いと認識しているので、居住まいを正して臨んでいます。その分、自由度もありますし、作り手と視聴者との信頼関係が強いステーションで仕事をさせてもらえるのは楽しいですね。今後もWOWOWが目指すドラマ作りの現場に、自分の居場所があるといいなと思っています」

濱田 「以前から、視聴者を見ながら作っている作品が多いなと感じていました。WOWOWで脚本を書かせていただくのは今回が初めてですが、書いてあるのはストーリーだけで、キャストの名前がまだ載っていない企画書を見た時、『さすがWOWOW!』と思いました。この『ゼロから作っていく感』が作り手として何よりうれしいことですし、常に新しい価値観や世界を発信している場所なんだなと実感しました。好き勝手にやらせていただけたことが本当にありがたく幸せでした。またぜひ、ここで作品作りに携わらせていただきたいです!」

──作り手としての今後の目標はありますか?

濱田 「せっかくこういう世界に身を置いているので、ちょっとわがままに欲張って、脚本も書けば監督もやり、俳優もやり......と、いろいろな携わり方で作品を作り続けたいです。ドラマなら世界中の人たちに届けたいと思いますし、映画や舞台なら客席が常に満席でロングランになるような作品を作りたい。そして、それらを見るお客さんたちを、僕自身が見ていたいし、そういう世の中になってほしいと思っています」

岡田 「僕は、いつでもプロデューサーから一緒に仕事したいと思ってもらえる存在でいたいですね」

閉塞感のある時代に光を差し込む作品。全世代に見てほしい

──では最後に改めて、この作品の見どころをお聞かせください。

濱田 「会話劇の中に生まれる各キャラクターの表情やしぐさ、キャラクター同士の間の空気感やエネルギーなど、原作では見えないものを見せたいと思いながら脚本を書いたので、そこに注目していただきたいです。また、最終話に向けて描かれる、殺風景と加藤木の映像ならではのヒューマンドラマをぜひ堪能してほしいです。キャラクターたちが密室から飛び出していくように、閉塞感がある時代にパッと光が差し込む瞬間を感じてもらえたら幸いです」

岡田 「高校生たちを描くドラマなので、一見すると若い人向けの作品だと思うかもしれませんが、僕が携わった意味も含めて、あらゆる世代が楽しめるエンターテインメントになっています。『高校生の青春ミステリーか......』と敬遠せずに、だまされたと思ってぜひ見てほしいです。誰もが理解できる、『正義』を描く普遍的な物語です。また、今後の活躍が期待される若手俳優を発掘する良いチャンスにもなりますので、ぜひ楽しんでいただければと思います」