映像化プロデューサーが語る、新人シナリオ大賞作品がドラマになるまで

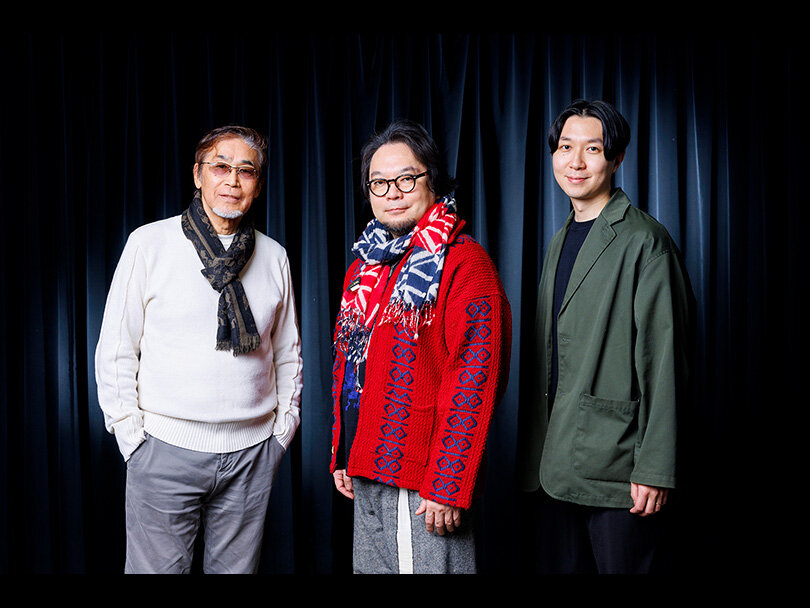

ドラマ制作部 村松亜樹プロデューサー

3月10日(日)に放送となる伊藤淳史主演の「ドラマW 今日、帰ります。」は圓岡由紀恵氏による「第1回WOWOW新人シナリオ大賞」受賞作(※応募時のタイトルは「赤いトマト」)の映像化作品となる。この作品の映像化を手掛けたのが、新聞社から「WOWOWでドラマ制作をしたい」と強い思いを持ち転職してきた村松亜樹プロデューサー。この大賞受賞脚本を脚本家、監督を交えてどのように映像化していったのか? そのプロセスや作品の見どころ、自身のドラマ制作への思いと共に話を聞いた。

新聞社の広告営業からドラマプロデューサーへの転身!

――まず村松プロデューサーご自身についてお話を伺います。新卒で新聞社に入社され、広告営業に携わり、中途採用でWOWOWに入社されたそうですが、その経緯についてお聞かせください。

もともとテレビ局でドラマを作りたかったんですけど、新卒採用時に全部落ちちゃったんですね(苦笑)。それでもメディアで仕事をしたいと思って、新聞社に入社し、そこで8年間、広告営業をやっていました。ただ、30歳くらいになると「この先、結婚は?」とか「仕事はこのままでいいのか?」とか考え出すんですね。短い人生を考えて、まずは仕事をどうするか? と考えた時に、もともと自分は何をしたかったのかと考えると、やはりドラマを作りたいなと思ったんです。

――それでプロデューサーを志望してWOWOWに?

それまでずっとWOWOWには加入していて、オリジナルドラマも「連続ドラマW 贖罪」(2012年)くらいから見ていたんですね。それこそ、土日に連続ドラマWを見るのを楽しみにしていて(笑)。見ていく内にだんだんドラマの見方が変わってきて「このプロデューサーはこういうドラマを作ってるんだな」とかドラマごとにプロデューサーを照合するようにまでなって(笑)。

中途採用をしていることは数年前から知っていましたし、自分なりのタイミングを見計らって受けました。決して漠然と転職活動していたわけではなく、「WOWOWに入ろう」と思って、もしダメだったら、新聞社の仕事も楽しかったのでこのまま続けようという思いでした。

――そもそも、なぜドラマを作りたいと?

ドラマは「家なき子」とか「東京ラブストーリー」とか、いわゆるど真ん中のタイトルを小さい頃から見てましたね。学校まで電車通学で、近所にあまり友達がいなかったので、家に帰るとテレビを見るのが習慣になってたんです。「ロングバケーション」とか「ひとつ屋根の下」とか、毎週、放送を楽しみに見ていました。家族みんなでひとつの作品を見ていたこともあったし、当時は学校に行っても「昨日の見た?」という感じで、ドラマ自体が1つのコミュニケーションのツールでしたね。

そういう中で、自然と「ドラマを作りたいな」と思うようになったんだと思います。ふりかえってみると自分の生活の中にはいつもドラマがあって、ドラマを通して夢を見られたり、登場人物と自分を重ね合わせて「こういう私でもいいんだ」と共感できる部分もあって救われたり、落ち込んだ時も作品を見て元気になったりと。

――入社されて、未経験のままドラマ部門に配属となり、いかがでしたか?

最初、感激したのは、自分が見てきたドラマのエンドロールでしか知らなかったプロデューサーが実際に同じ職場にいたということでした(笑)。会った瞬間、ドラマのタイトルが浮かんできましたね。

WOWOWのドラマ制作部には、いろんな経歴、バックグラウンドを持っている人たちが多くて、年齢やキャリアにも違いがありつつ、互いをリスペクトし合う関係性があって、それが不思議でもあり、でもだからこそいろんなドラマが作れるんだなと感じました。

外から見るとプロデューサーって特殊な職業に見えるじゃないですか? カーディガンを羽織った偉そうな感じの人というイメージでいたんですが(笑)、入ってみたら全然違って、生身の人間なんだなぁと。

入社してすぐ台本打ち合わせに参加!

――まずAP(アシスタント・プロデューサー)として様々な作品に携わってきたと伺いました。入社後、実際にはどのようなことを?

まず、プロデューサーの下について、様々な業務に従事しました。ありがたかったのは、未経験で入った自分がすぐに"本打ち"という台本の打ち合わせの会議に入らせてもらえたことですね。最初のドラマは平山秀幸監督の『連続ドラマW ヒトヤノトゲ~獄の棘~』で、平山監督と言えば私にとっては大巨匠なんですけど、そういう方との打ち合わせの場でも、未経験の自分が意見を言うことができて、それ以外にも出演者の事務所とのやり取り、俳優さん回り、宣伝、スタッフ関係など、ドラマ制作について1から10まで現場で学ぶことができました。

『連続ドラマW ヒトヤノトゲ~獄の棘~』(2017年)

いい意味で現場主義で、プロデューサーの下でプロデューサーの作品づくりをサポートしつつ、その動きを見て仕事を"盗む"という感じで、実際のドラマ作りの流れの中で多くを学びました。

加えて、入社して早々に「企画をどんどん出しなさい」と言われましたね。当時、部長だった青木泰憲さんにお題を渡されて、1週間後にはそのテーマに合った企画を出してくださいと。連続ドラマWを立ち上げたエースプロデューサーに自分の企画を見てもらえて、勉強会を開いてもらえたんです。そこで言われたのが、会社のお金、つまりお客さまのお金で作るんだから、自分の好みだけじゃだめだということ。自分の好きなものと、お客さんが求めるものの溝を埋めていかないといけないと。そのために、過去のWOWOW作品で自分が好きなものと、実際に数字がよかったものを照合して、勉強した方がいいと言われたのをよく覚えています。

"タイムリー"のさらに一歩先を行く!

――現在はプロデューサーとしてお仕事をされていますが、ご自身の新聞社でのキャリアが現在の仕事に活かされているのはどのような部分ですか?

新聞社では広告営業をやっていて、担当クライアントが何十社とあり、業界も金融、ホテル、映画、鉄道、放送局など多種多様で、様々な企業の広報担当や宣伝担当とやり取りをしてきました。WOWOWは社会派、企業ドラマが多いですが、自分には世の様々な企業で働く人々とリアルタイムで接してきた経験があります。実際に働いているサラリーマンってこうだよね? この業界ってこういう傾向あるよね、という部分をリアルに知っているのは強みかなと。

加えて、新聞社時代は毎朝、全国紙5紙に目を通していましたし、活字に強いというのも自分の強みですね。ドラマ作りって圧倒的に活字の仕事なんですよ。原作探しはもちろん、台本の打ち合わせも基本は文字をベースに何十回とやるわけで、文字に強くないとできない仕事です。自分が脚本を書くわけではないけど活字を知らないとできないし、そういった意味では現在のほうが、新聞社時代よりも活字に目を通しているかもしれないですね。

――新聞社も放送局もメディアという同じ業界ではありますが、携わっている仕事の内容は全く異なりますね。

WOWOWに入社して強く感じたのは、ひとつのコンテンツが持つ影響力ですね。新聞の場合、ひとりの記者の大スクープで世の中を変える力がありますが、ビジネスの構造的にも購読者が一気に増えることはなかなか難しいです。でも、WOWOWの場合、ドラマに限らずですが、コンテンツ次第で加入者が目に見えて大きく増えることがあるんです。さらに、ドラマが話題となり、作品に込めたメッセージにより多くのお客様が触れることで、世の中を変えられることもあるかもしれないとも思います。

――村松さんが考える、WOWOWのドラマだからできること、WOWOWの可能性についてお聞かせください。

社会派ドラマはこの先も求められていくとは思います。他局との差別化が難しくなってきてはいますけど、時代の流れの中で、視聴者が求めるものも変わっていくわけで、それをいかにタイムリーに提示して作れるか? いや、"タイムリー"というよりも、一歩先にお客さんが面白いと思ってくれそうなものを作るのがWOWOWらしさなんでしょうね。

例えば池井戸潤さんの小説もいまでこそ、あちこちで映画化、ドラマ化されていますが、WOWOWでは2009年の時点で『空飛ぶタイヤ』をドラマ化していますし。

『連続ドラマW 空飛ぶタイヤ』(2009年)

「自分らしさ」と「視聴者が求めるもの」のはざまで...

――"女性プロデューサー"であることで、女性ならではの視点や新たな層の発掘など、意識されている部分はありますか?

やはり、社会派、企業ドラマを作ろうとすると、男性キャストばかりの硬いものになってしまい、とっつきにくくなってしまう部分はあると思います。そこをいかに女性も見やすいものにできるか? という点は考えますね。WOWOWのドラマ視聴者層は男性がメインですが、女性向けの作品を作れないかと最近は企画を練っています。企画を通すのはなかなか難しいですが(苦笑)。

自分がプロデューサーになった時、「成功例をマネしていかないと正解を導き出せないんじゃないか?」という焦りもあったんです。でもドラマ制作部にいるプロデューサー陣を見ていると、「このプロデューサーなら、こういう作品」という特性があるんですよね。お客さまの求めるものを作るのはもちろんですが、同時に自分らしさを出して、他のプロデューサーが作っていないジャンルを掘り起こしていかないと、自分のプロデューサーとしての地位を確立できないなと思います。自分の特性を出せる企画を通していきたいですね。

――ここから、WOWOW新人シナリオ大賞、そして『ドラマW 今日、帰ります。』についても伺ってまいります。シナリオの公募を行なうことについて、ドラマプロデューサーとしてどのような意義を感じていらっしゃいますか?

第1回WOWOW新人シナリオ大賞受賞作『ドラマW 今日、帰ります。』

3月10日夜10時 WOWOWプライム

若い人で映像業界を志す人が減っているといわれていますが、それでも「作りたい」「書きたい」という人はたくさんいます。そういう新しい才能を発掘することは大事なことだと思っています。脚本家ってなかなかそれだけで仕事として成立させることが難しいですし、そのチャンスを見つけるのも大変だと思います。新たな才能を探し、一緒にドラマを作ってもらうというのは意義のあることだと感じています。

大賞受賞シナリオが実際のドラマになるまで

――大賞受賞作『今日、帰ります。』のシナリオとしての第一印象は?

最初は王道のいい話だなと思ったんですが、その中でそれだけではない、この作品の良さを感じた部分があって。誰しも働いていて、ふと「なんで働いてるんだろう?」「なんでこんなに頑張ってるんだっけ?」と感じることがあると思うんです。そんな働く人たちとその家族に向けたメッセージが提示されているところが、ただの"いい話"と違っているなと。

それもあからさまに出すわけじゃなく、日常生活と共に描いていて、伊藤淳史さん演じる主人公のサラリーマン、木南晴夏さん演じるその妻であり子供を守りたい母親、両親の間で寂しさを抱える子ども...「家族なのにそれぞれが孤独を抱えている」ということが今に生きる家族によくあることでもあり、それぞれの視点で、共感してもらえたり、考えたりしてもらえる作品だなと感じました。

――映像化にあたり受賞作の「赤いトマト」から「今日、帰ります。」とタイトルが変更されていますが、その狙いは?

そうですね。普段の連続ドラマWは原作ものが多く「原題+副題」ということも多いんですけど、今回はオリジナルの単発ドラマなので、ひと目で作品のテイストをわかってもらえるといいなと考えました。「赤いトマト」だと農業の話? と思われたりして、家族の物語ということが伝わりづらいかと思い「今日、帰ります。」にしました。

――主人公が仕事で遺言状づくりを依頼されて出会う、ひとり暮らしの老女(夏木マリ)の存在も、脚本の打ち合わせ段階で新たに生まれたそうですね?

そうです。最初とはかなり設定が異なります。彼女が作る"ビギニングノート"も最初の段階ではなかったんですが、話し合いの中で、オリジナル脚本の圓岡さんが新たに思いついて、加えたものです。

――演出を務めたのは山田孝之プロデュースの映画『デイアンドナイト』などで注目を浴びている藤井道人監督ですが、WOWOWのドラマ初参加ですね。

これもシナリオ大賞の意義だと思うんですけど、これまでの受賞作も若い監督、WOWOWで撮ったことのない監督にお願いすること多かったんです。王道のいい話をキャリアのある監督に撮っていただくのではなく、私たちや主人公たちと同世代の監督に作ってもらった方が「いま」のリアルな家族の話に仕上がると思いました。

「WOWOWの視聴者のことは自分が誰よりもわかっている」

――今回の作品に関して、村松さんのプロデューサーとしての役割、どういう部分を大事にして作品づくりを進めていったかを教えてください。

作品づくりって正解がないんですけど、それでもプロデューサーとして、「こういう方向に持って行きます」という指針を示してみんなをまとめていかないといけないんですね。もちろん、もともとの圓岡さんの作品の良さは残さないといけないし、打ち合わせの中で監督も監督で「こういう方向性に...」というものも出てきますし、どうしてもずれは生じてきます。

でも、WOWOWの視聴者のことは自分が誰よりもわかっているので、「視聴者が見たいドラマはこれだ」というのをしっかりと提示して、引っ張らないといけないという思いはありました。特に今回、WOWOWのプロデューサーは自分ひとりでしたので、最終的な責任者として自分が決めなくてはいけないと。

いろんなやり方があると思いますが、私自身、いろんな意見を聞いた上で判断するタイプなので、揺るぎそうになる瞬間もありましたが(笑)、自分がブレてはいけないと意識しながら判断していきました。

――改めて『ドラマW 今日、帰ります。』の魅力、見どころを教えてください。

男女問わず一生懸命働いている人に見てほしいです。連続ドラマではないので、気負わず、身構えずに80分をリラックスして楽しんでいただければと思います。

家族の話ですが、「家族がいる、いない、一緒に暮らしている、暮らしていないなど実はそんな重要ではない」、要は「カタチではない」というメッセージを込めています。素晴らしい役者のみなさんが演じて下さった登場人物を通して、そういうことが伝わればいいなと。

藤井監督の演出や世界観にも惹き込まれて、ずっと見ていたくなるようなドラマに仕上がっていると思います。

――最後に村松さんがプロデューサーとして仕事を進める上で、大切にしていること、"偏愛"を教えてください。

「好き」という気持ちがやはり大事ですね。決して自分の好みだけで抱く作品を作るわけじゃないけど、もともと「テレビが好き」、「ドラマが好き」という気持ちあってこそできる仕事だと思います。

なかなか企画が通らなかったり、意見が対立したり、うまくいかないこと、報われないことも多々あるけど(苦笑)、いろんなことが勃発しても、それを楽しむ気持ちの余裕を持ちながら仕事をしたいと思っています。その根本にあるのはやっぱり「好き」という気持ちだなと思います。

――新たな企画を練る上で、日々意識してること、気を付けていることはありますか?

先ほども少しお話しましたが、タイムリーであるって重要なことですよね。世の中の人が何を求めているか? 忙しくても街に出て、何が流行ってるか? を探るようにしています。新聞も、以前とも違う見方でより深く読むようになったと思いますし、本屋に何時間もいることもあります。本屋ごとに本の並べ方も違うし、一歩引いて「こういう人ってこういう本を手に取るのか」とお客さんの方を観察することもあったりします。

やっぱり作り手の思いは大切ですが、それが独りよがりになってはダメで、お客さんと同じ目線で世の中を見ることが必要なんです。プロデューサーの仕事ってどうしても特殊なものと思われがちですが、普段から極力、普通の生活をして世の中に目を向けるようにしています。

取材・文/黒豆直樹 撮影/祭貴義道 制作/iD inc.