6月8日シーズン2スタート!藤ヶ谷太輔主演『ミラー・ツインズ』プロデューサーが語るWOWOWだからできること

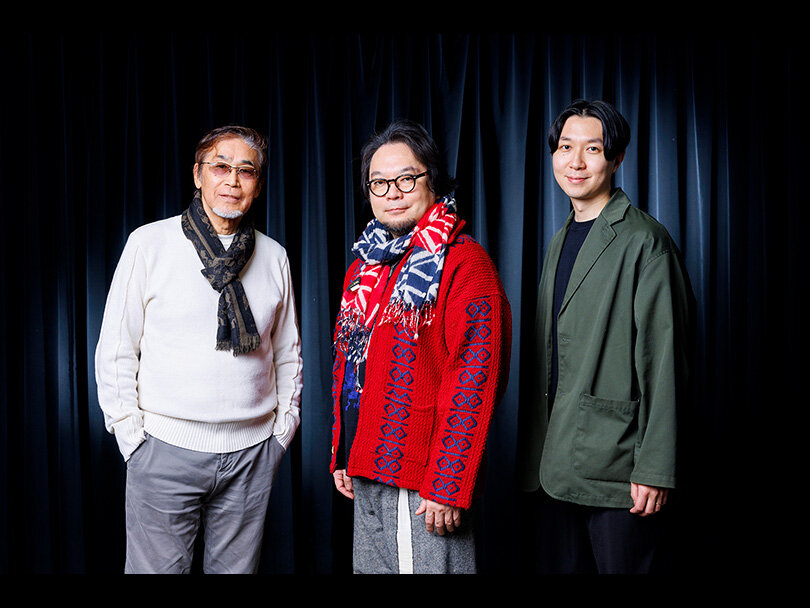

制作局ドラマ制作部プロデューサー 高江洲義貴

東海テレビとの共同製作により、東海テレビで全8話が放送されたシーズン1に続き、6月8日よりWOWOWにてシーズン2が放送開始となるドラマ『ミラー・ツインズ』。WOWOW側のプロデューサーを務めているのがドラマWの生みの親であり、数々の作品を手がけてきた青木泰憲プロデューサー。そして、その青木プロデューサーのもと、本作のアソシエイト・プロデューサーを務めたのが今回、FEATURESで話を伺う高江洲義貴プロデューサーである。大学の映画学科卒業後、制作会社、フリーのアシスタント・プロデューサーを経て、青木プロデューサーから直接、誘われる形でWOWOWに中途入社を果たしたという高江洲プロデューサーだが、他局を含めて様々なドラマ制作の現場を見てきた彼だからこそ感じるWOWOWのドラマの魅力、面白さの秘密とは?

監督志望から制作会社&フリーのAPを経験し、WOWOWに中途入社

――2016年にWOWOWに入社されたそうですが、そこまでの経緯について教えてください。

大学は日大の芸術学部の映画学科で、就職活動は何もしてなかったんですが(笑)、見かねた教授が「ここに行ってこい」と紹介して下さり、国際放映という制作会社にしました。そこに4~5年ほどいて、ドラマの制作に携わり、その後、フリーになって1年ほどフジテレビのドラマなどにアシスタントプロデューサー(AP)でついていました。

以前にもWOWOW作品には国際放映時代に『推定有罪』『プラチナタウン』『リンク』などに関わっていて、いずれも青木プロデューサー (顧客視点で考える。それがビジネスの起点。「ドラマW」青木泰憲プロデューサーインタビュー)の作品だったんですが、開局25周年記念の『沈まぬ太陽』の現場で久々に青木さんに再会したんです。

開局25周年記念『連続ドラマW 沈まぬ太陽』

今でも覚えてるんですが、ドバイでのロケがあって、そこで「高江洲はまだ20代? じゃあ中途でWOWOW受けてみるか?」と。僕自身、ちょうど結婚したばかりで、しかも結婚翌月にはタンザニアとドバイに1か月も行かなくちゃいけなくて、正直、周囲から「結婚生活は大丈夫なの?」と思われてた部分もあったと思うんですけど(笑)それがきっかけとなって、結果としてWOWOWに入れてよかったです(笑)。

――フリー時代も含めてAPというのはどういう仕事なのでしょうか?

最初に制作会社に入ったときは僕も何をするのか全くわからず、そもそも監督コースだったので、プロデューサーって何をするんだろうって感じでした。

仕事としては、やはり企画の立ち上げですよね。キャスティング、スタッフィングをして編集をして最終的に作品を納品する――作品を一番の責任者として仕上げるというのがプロデューサーの仕事で、APはそのお手伝いですね。台本や企画書を作る時、プロットをまとめたり、こういう本が面白そうだと提案をしたり、キャスティングの候補を出したり、スケジュールを確認したりと、作品に関係することは何でもやっていました。

――WOWOWに 入社された際は、どんな作品を作りたいと考えていましたか?

制作会社の頃から、WOWOWの作品はやりがい感じること多かったんです。社会的テーマもあり、キャストも素晴らしい。いろいろな作品をやりましたけど、自分としてもすごく手応えを感じてたし、自分もそういう作品をイチから作りたいなと。社会的テーマ持ちつつ、人間を掘り下げられる作品を作りたいと思っていました。

――具体的にWOWOW入社後の仕事は?

最初にシナリオ大賞の映像化に関わって、本格的にAPとして携わったのは連続ドラマWの『アキラとあきら』からですね。APとして青木さんの補佐をする感じで、青木さんは関わっている作品の本数も多いので、ある程度、こちらに任せてくださる部分も多く、プロデューサー的な仕事も含めてやっています。

池井戸潤原作『連続ドラマW アキラとあきら』

――WOWOWのドラマの面白さ、他の作品の現場を知ってるからこそ感じる違いはどんな部分ですか?

やはり一番大きいのは、台本が全話分最初にあるってことですね。企画開発から映像化までのスパンでしっかりと脚本を作って、キャスティングを固めて撮影に入る。ドラマとは本来、そうあるべきですが、民放の作品では難しい部分もあります。制作会社にいた頃から、その部分でのWOWOW作品の強みは感じていました。

加えて、WOWOWではメイン視聴層となる50代~60代の鑑賞に堪えうる企画の強さも感じていました。最初にWOWOWの作品を見たのは学生時代ですかね? 映画少年として生意気ながら「日本のドラマはちょっとわかんないな」と思っていて、ちょうどテレビドラマから映画化される企画が増えていた時期でもあって、「それでいいのか?」と思っていた時に『空飛ぶタイヤ』を見て、すごい可能性を感じ、感動したのを覚えてます。その後制作会社に入り、『推定有罪』に関わったとき、初めて青木さんとお会いした時は「『空飛ぶタイヤ』を作ったひとだ!」とひそかに感動していました(笑)。

『連続ドラマW 空飛ぶタイヤ』

「双子がいい」ポロっと漏らしたひと言から生まれた『ミラー・ツインズ』

――今回の『ミラー・ツインズ』は、東海テレビとの共同企画ですがどのような経緯で誕生したんでしょうか?

東海テレビさんとの共同製作第1弾の『犯罪症候群』(2017年)には僕はスタッフとして入っていないのですが、1年半くらい前に青木さんから「また東海テレビさんとやりたいので、一緒に企画を考えてみてくれ」と声をかけられました。

最初は原作ものも考えたんですが、オリジナルにしようとなって、青木さんが急に「双子がいい」と言い出しまして(笑)。

――「双子がいい」?

つまり、シーズン1である程度完結して、シーズン2でも主役を変えずに"表と裏"の構造で作ることができるんですよね。『犯罪症候群』ではシーズン1で玉山鉄二さんが主役、シーズン2のWOWOWでは谷原章介さんが主役でしたが、双子なら同じキャストが主役でいけるじゃないかと。

そこで「双子で何か考えよう」ということになって、いろいろ考えて、一方は刑事、一方は犯罪者という設定が出てきて、かつ一卵性双生児はDNAが同じだということはあまり世の中に知られていないんじゃないかということで、骨格となる大まかなあらすじができあがっていきました。

企画協力の伊藤さんのアイディアをベースに、僕と青木さんで、ああでもないこうでもないと手を加えていき、第1話の骨格が見えたところで今回、脚本をお願いした高橋悠也さんに入ってもらって、全12話でどう話を展開させていくか? 高橋さんに全体のプロットを書いてもらいながらまた手を加えていくという作業でした。かれこれ1年半ほどかけて作っていきました。

――青木プロデューサーがポロっと漏らした「双子」という言葉からそんな展開が...。

そうなんです。よくあるんですよ、脚本の打ち合わせで、青木さんがポツっと漏らした言葉に「あぁ、その発想は出てこなかったわ」と思わされることが。ちょっと悔しいですね(笑)。なんで自分がそれを思いつかなかったんだろうって。いつかは先回りして青木さんに「それが言いたかったんだよ」と言わせたいですね。

今回のシーズン2の最後の展開も「あぁ、そういうことか」って思わせるんですよ。青木さんの"隠し玉"という感じで「そのアイディア、俺が思いつきたかったわ...」って思わされました(苦笑)。きっと、すごくいいシーンになると思います。

――WOWOWでオリジナル脚本の連続ドラマはかなり珍しいですね。やはり脚本づくりのプロセスは原作ものとは違いますか?

やはりアイディアをどんどん出していかないといけないんですが、"サンプリング"といいますか、「双子にしよう」というアイディアが出て、そこから「双子が生き別れる」となったとき「方法はどうする? じゃあ誘拐にしよう」とか。そこから最近見たという映画の話が出てきて「こないだ『ミスティック・リバー』(クリント・イーストウッド監督のサスペンス)を見たんだけど...」ってなったり(笑)。

ある種、過去の作品の中にいろんな"型"と言えるものが既に存在しているんですよね。そういう蓄積からのアウトプットをぶつけ合いながら骨格を作り上げていくという感じですね。

――キャスティングに関してはどのような経緯で?

オリジナルで連ドラをとなったとき、キャスティングは、ファンの母数も大きいジャニーズさんでお願いしてみてはどうかという話になりました。藤ヶ谷太輔さんは昨年、厳しいことで有名な「劇団ポツドール」主宰の三浦大輔さんの舞台にも出られていて、お芝居の安定感もあり、さらに映像は『MARS~ただ、君を愛してる~』以来、久しぶりの主演作ということもあって新鮮でいいんじゃないか? という話になって、お願いしました。

――その一方で、藤ヶ谷さんのファン層と普段からWOWOWのドラマWをよく見ている加入者層とは、少し違いがあるかと思います。

そこは作り手として意識しましたね。藤ヶ谷さんが演じる双子の勇吾と圭吾の周囲の人物のキャスティングもそうですし、脚本づくりでもWOWOWの視聴者層に楽しんでいただける展開は意識しました。シーズン1では、勇吾と圭吾、倉科カナさんが演じた里美との恋愛要素も入れていますが、シーズン2はより謎が謎を呼ぶサスペンス要素に重きを置いた作りになっています。

地上波とのコラボレーションの中でも追求する「WOWOWらしさ」

――今回は東海テレビ(フジテレビ系ネットワーク)とのコラボですが、民放の地上波と組むことのWOWOWとしてのメリットは?

やはりWOWOW単体ではパブリシティ力はかなり弱いので、地上波でシーズン1の全8話をやっていただけるというのは、WOWOWでのシーズン2に向けて、最大のパブリシティと言えると思います。

――逆に東海テレビの側は、WOWOWと組むことでどのようなメリットを手にすることができるんでしょうか?

共同製作ということで、お互いのドラマ作りのノウハウの交換はもちろん、単体で作るよりも予算が大きくなることで、キャスティングもロケの規模など通常のドラマを超えるクオリティにつながるのではというご期待を頂いています。

――民放とWOWOWでドラマ作りのプロセス手法が異なる部分もあるかと思います。

それはありますね。東海テレビさんで放送されるシーズン1は深夜帯のドラマということもあって、いかに飽きさせずに注目し続けてもらえるか? というのが重要で、編集や音楽の付け方もいかに興味を持続させられるかという作りが多くなります。

WOWOWはCMがありませんし、基本的には派手な演出や編集よりも、リアリティをより追求した作品のクオリティを重視します。

そういう違いは台本の打ち合わせでもありましたね。セリフの文言や言い方ひとつでも「こんな時、そんな強い言い方します?」「いや、別の作業しながら見ている人にとっては、このセリフひとつがとっかかりとなって引き込まれる場合もあるので、ちょっと強めの言い方でいいと思います」といったやりとりがあったりとか

――よく地上波では放送できない表現でも、有料放送であるWOWOWならできるというお話を耳にしますが...。

『犯罪症候群』でもそうでしたが、共同製作ということもあり、基本的には地上波で放送できる表現、東海テレビさんのルールに従って作っています。なので、そこまで明確な差別化はしてませんが、とはいえシーズン1、シーズン2で脚本の作り方、物語のテイストが変化している部分はあると思います。

(スポンサーに配慮した)コンプライアンス的な部分に関しては地上波さんのやり方に従いつつ、演出や脚本の作り方、画作りに関してはスタッフには「地上波よりも少しエッジを効かせて」「もうちょっとコントラストを強くしてもいいんじゃない?」といったことは伝えて、WOWOWらしさというのを意識するようにはしています。

シーズン1に散りばめられた"謎"と伏線をすべて回収する!

――改めてシーズン2の魅力、見どころについて教えてください。

シーズン1の最終回できちんと物語は完結します。双子の兄である勇吾はなぜ復讐しようとしているのか? 誘拐事件の犯人は誰だったのか? 2人の父親は...といった謎は明らかになります。

ただ、その中に、実は解決されていない問題、回収されていない伏線があって、それはこのドラマがものすごく好きで、よほど注意してみていた人でなければ覚えていないんじゃないか? "謎"として引っかかっていないんじゃないか? という作りにしています。

シーズン2の前半では、まずは、その"謎"が動き出すのを楽しんでほしいですね。

――いまどきの熱心なファンは、細かく分析するので、中には「そこ、ちゃんと拾ってくれるんだ!」と喜ばれる方も多いかもしれませんね。

実際、Twitterとか見てるといるんですよ(笑)。「でもあの件って解決されてないよね?」とかつぶやいている人が。気づいてる人はいるんじゃないでしょうかね? そういう方々にも楽しんで、納得していただける物語になっていると思います。

あとはやはり、それぞれのラストと言いますか、この事件を経てひとりひとりがどう変化し、どう折り合いをつけて生きていくのか? そこはシーズン1から見てくださった方たちにとっては感動できるポイントだと思います。

――シーズン2に向けてのプロモーション展開についても教えてください。

放送前にシーズン1全話の一挙放送がありますので、シーズン1を見ていないという方もそこで見ていただけると嬉しいですね。もちろん、45分×8話を全部は見れないという方もいると思いますが、シーズン1の振り返りとキャストインタビュー、シーズン2の見どころなどをまとめた30分の特別番組が放送・配信中なので、そちらをご覧いただければと思います。

地上波から続けてご覧頂ける視聴者の方もいっぱいいるとは思いますが、シーズン2自体はあくまでもWOWOWで放送するドラマであり、普段からWOWOWしか見ていないという加入者の方もいらっしゃるので、そこはしっかりとWOWOW加入者に向けてPRしていかないといけないなと思います。

「自分を殺しても結果は出ない」プロデューサーのジレンマ

――ここからさらに、プロデューサーとしてのお仕事についてより深く伺ってまいります。WOWOWに入社されて、ご自身のプロデューサーとしてのご自身の特性、他の人にはない強みはどういう部分だと思いますか?

他のプロデューサーのことはわからないですけど、自分は現場上がりなので、現場の痛みも喜びも知ってます。それは強みだと思っています。それこそ制作会社の頃、局のプロデューサーの方が自分たちの名前を覚えてくれているだけでモチベーションが上がったりしました。最初に青木さんに「高江洲くん」と名前で呼ばれた時も嬉しかったなぁ(笑)。そういう、現場の目線は自分なりに常に大切にしていますね。

――企画を立ち上げる上で、普段からどういうことを意識されていますか?

それこそ、WOWOWに入った頃は、自分がやりたい社会派のサスペンスの企画を選びがちでした。僕自身、沖縄出身ということもあり、そういう社会性の強い企画をやりたいという思いが強いし、「貧困」といったテーマを扱いたいという思いが強いんです。

もちろん、そういう「自分がやりたい!」という思いは大事なんですが、それが果たしてお客さんが見たい作品なのか? ということを当時はあんまり考えてなかったんですよね。

数多くの作品を手掛けている青木さんはむしろ、そういう部分に関してはものすごくシビアで「お客さんのためにお客さんが見たいドラマを作る」という意思が明確なんです。それはすごく刺激を受けた部分です。

とはいえもちろん、僕が最初に「やりたい」と思ったことも間違いなく"自分"であるので、そこを捨てたくもない。自分の思いと青木さんに教え込まれたお客さんの視点、それを自分の中でいかに両立させるか? それが自分の中での企画を立てる上での軸となっていると思います。

――先ほどから何度も青木プロデューサーの名前が出てきますが、高江洲さんから見て、青木さんはどういう存在ですか?

僕にとっては、いまの場所を与えてくれた"恩人"ですが、プロデューサーとしては何より"結果に対してストイックな人"だと思います。そこが一番すごいところですね。「結果を出す」ということと「視聴者が見たい作品を作る」ということがイコールになっているんです。それって実はすごいことだと思います。

先ほども話しましたが、大部分の人はプロデューサーである一方で、クリエイターでもありたいと思っていて、"自分"というものを世に出したい、何かを発信したいという思いを抱いていると思います。少なからずそういう欲求は誰しも持っていると思いますが、青木さんは「結果を出す」ということが何よりの欲求となっていて、それが「視聴者が見たいものを作る」ということと一致してるんですね。

――決して"自分"というものを殺して、数字のためだけに作品を作っているというわけではないんですよね?

まさに自分が「作りたい」ものと、視聴者が「見たい」ものがイコールになってるんです。正直、それって最強だなと思いますね(笑)。

もっと言うと、数字のために自分がやりたいことを我慢して作品を作ったとしても結局、結果ってなかなか出ないんですよ。「売れるものを作ったはずなのになんでだ?」ってなっちゃう(苦笑)。それは、自分の欲求と「ヒットさせなきゃいけない」という部分が乖離しているからでしょうか? 多くのプロデューサーがその部分って悩んでると思うけど、青木さんはそこをしっかりと一致させられてるんです。

でもそこに「俺が面白いと思うものは視聴者も面白いと思うはずだ!」という押しつけもないんですね。「視聴者が面白いと思うものはこれじゃないか」というスタンスなんですよね。だから、一緒に作ってても「これ、俺は面白いと思うけど、視聴者はどう思うかな?」と常に考えているんだなと感じる瞬間が多くあります。

僕もその"イズム"を学びたいと思いつつ、なかなか真似しようと思っても、真似できるものでもないなと思います。青木さんが十数年にわたって作り続けて身に着けた――いや、もはや染みついているものなんでしょうね。

「求められているもの」を探しつつ、その中でもやっぱり自分がやりたいと思える作品を作りたいじゃないですか。青木さんのようにそれがぴったり一致すれば幸せですけど、なかなか僕もまだ自分を殺せないし、先ほども言いましたが、自分を完全に殺しても結果は出ないんですよ。

だから、青木さんから学んだロジックを活かしつつ、自分がやりたいと思えることも大事にして、お客様からの反応もしっかりと吸収しながら自分の企画をたくさん通せるようになっていきたいですね。

「映画少年だから見えるもの」を大事に自分なりの選択を積み重ねていく

――WOWOWではM-25の旗印として「偏愛」を掲げています。高江洲さんがお仕事をされる上での"偏愛"、大切にされていることを教えてください。

僕、一番最初に「映画をやりたい」と思ったきっかけが、小学生の頃にテレビで親父と一緒に見た『ダイ・ハード』だったんです。「映画って超面白い!」と思って、そこから大学でも映画学科に進んで、こうしていま、テレビの仕事をしてます。

原点がエンターテインメント作品だったので、基本的にはエンタメを作りたいって思っています。とはいえ、ただ「面白い」だけじゃなく、見た後に考えさせられるような作品が好きなので、語るべきテーマを感じさせられる作品を作っていきたいと思っています。

まずは「超面白い!」でも、それだけじゃない"引っ掛かり"を与えられる――そんな作品を作っていきたいなと思っています。

――青木さんは以前、インタビューで「自分は映画少年ではなかった」とおっしゃってましたが、高江洲さんは間違いなく映画少年であり、それがお2人の大きな違いなのかもしれませんね。

そうなんです。青木さんともその話はしますし「そこは高江洲の強みであり、弱点でもある」と言われますね。「お客さんのことを忘れてコアな方向に向いてしまって、一般視聴者の視線とは違う視点を持ってるからこそ、視聴者に伝わりづらいような演出に対して"違和感"を持てない」と。それは青木さんと仕事をし始めた頃によく言われたことですね。

ただ、そこは僕自身、もう戻れない部分だと思うので、青木さんが言うような視点を忘れずにいつつ、自分なりの選択を大事にしていきたいとも思っています。例えば演出家のトリッキーな演出に対して、青木さんならあっさり「もうちょっとわかりやすくしましょう」と言えるところで、僕はどういう選択をするのか? いまからそういう想像をすると胃が痛くなりますが(笑)、そういう選択を積み重ねていく中で自分なりのやり方を探していきたいですね。

主演の藤ヶ谷さんが″差し入れ"してくれた「ミラー・ツインズ」のスタッフTシャツと共に

取材・文/黒豆直樹 撮影/祭貴義道 制作/iD inc.