6月23日(日)放送スタート!医療ドラマ全盛の時代に連続ドラマW『神の手』が問いかけるもの

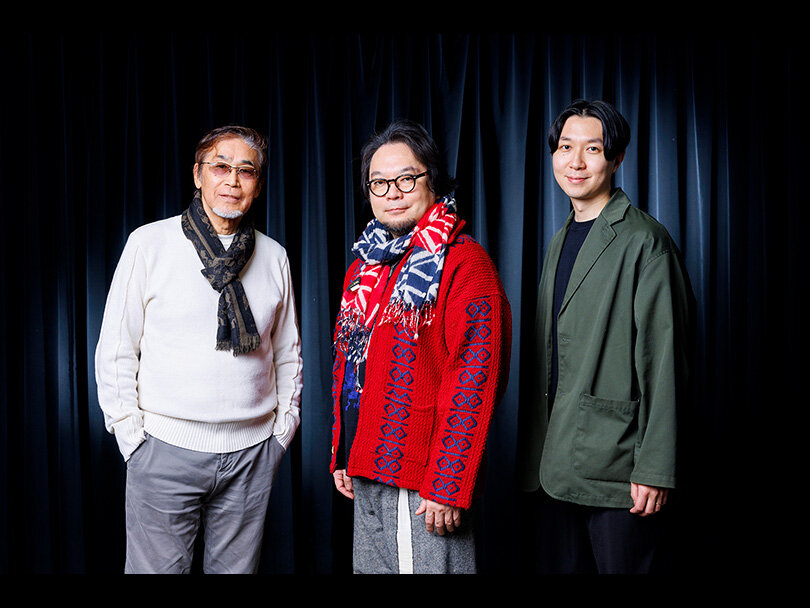

制作局ドラマ制作部プロデューサー 加納貴治

「普通の医療ドラマとは全く違います!」――。6月23日(日)よりスタートする連続ドラマW『神の手』の加納貴治プロデューサーは自信を持ってそう語る。まず、絶対に手術で失敗しない凄腕の天才医師は出てこない。主人公は腕利きではあるが、天才とは言えない外科医であり、患者を前に苦悩し、葛藤する。彼が思い悩むのは、患者をいかに治すかという“生”の部分に関してではない。もはや治る見込みのない患者を前に、“死”とどう向き合うべきか? である。医療ドラマ全盛のいま、見る者に問いかける本ドラマの魅力をプロデューサーに聞いた。

テレビがほぼ唯一の娯楽の田舎から上京、バラエティADに

――まず、2007年のWOWOW入社に至るまでの話を伺いたいのですが、様々な紆余曲折を経て現在の部署にたどりついたそうで...。

もともと、映画館もないような田舎育ちで、娯楽の中心にあったのがテレビで、高校生の頃からなんとなく「テレビの仕事をしたいな」と思ってまして、上京して大学に通いつつ、テレビ関連の専門学校にも通い、テレビ局でバイトをしていました。その流れで制作会社で働き始めて、バラエティ番組のADをやっていて、最初の頃は半年くらい、家に帰らずに編集室で寝泊まりしているような生活を送っていました。とにかくしんどかったですが、いま思い返しても不思議と「イヤだ」という思いはなかったですね(笑)。

その後、ちょうど仕事がひと区切りして「これからどうしていこうかな?」と考えた時期があって、たまたまTBSさんが主催していたイベントのお手伝いをすることがありました。そこでTBSの方と知り合ったんです。当時はちょうど民放地上波が主導で邦画のヒット作を作り始めていた時期でした。そのTBSの方との出会いもあり、映画制作会社に移ってから、TBSの映画部(当時は映像事業部)でお世話になることになったんです。

――そこから映画制作に関わることに?

TBSが関わる映画の製作事業に携わる形で、TBSに常駐してたんですが、まだ20代で映画のことも右も左もわからない状況で...。"プロダクション・アシスタント"という言い方が正しいのかな? 素材の管理だったり、プロデューサーのアシスタント業務をしたり、それから、テレビ局が映画を作るとなると宣伝が非常に大きな割合を占めるんですが、社内営業でいろんな番組に作品を売り込んだりしていました。映画事業に関わってはいたんですが、その中でも宣伝をメインにやっていましたね。

加えて、放送ではなく映画事業ですから、映画会社、配給会社などの方々とやり取りもありますし、契約書や二次使用に関する権利書のことなどを担当したり、そこで映画事業全般の基礎を勉強させてもらいました。そこで宣伝のことを学ばせてもらえたのは大きかったですね。「映画って宣伝ひとつでこんなに変わるのか!」とその重要性を実感しました。

作品としては『今、会いにゆきます』『どろろ』『嫌われ松子の一生』『NANA』といった作品に関わらせてもらいました。テレビ局が主幹事を務めて次々とヒット作を生み出していた時期で、もちろん僕の関わりは間接的なものですが、そうした成功体験や面白さ、映画興行の特殊性などを肌で感じることができました。

僕のように業務委託という形でテレビ局に常駐している人たちはいっぱいいて、そういう人たちとの関係を築けたのも良かったです。そこでのつながりはいまでも活きてますね。

人と人の縁がもたらしたWOWOWへの入社

――そこからなぜWOWOWに入社することに?

2006年ごろ、ちょうど僕自身、30歳になるタイミングで自分のキャリアのことをいろいろ考えて、TBSの映画部での仕事をやめたんです。その後少しだけ広告代理店営業をしていた時期があるんです。

少し話が前後するんですが、TBSに出入りしていた時期、今とおなじくWOWOWがTBSの映画作品の放送権を購入して放送していたのですが、当時WOWOWでTBSの窓口を担当されていたのが、昨年、残念なことに亡くなられた板垣慶子さんでした。僕がTBS側の素材の担当者として板垣さんとやりとりをしていたんですが、板垣さんは、ありがたいことにその後も僕のことを気にかけてくださっていて。同じく、僕がTBS時代にすごくお世話になった濱名一哉さんという数々のヒット作を生み出しているプロデューサーがいるんですが、板垣さんが濱名さんと放送権の交渉の場で会った際に「加納はTBSをやめて、いま何やってるの?」という話になったそうなんです。僕がいない場で(笑)。

ちょうどWOWOWで「WOWOW FILMS」というレーベルを始めるにあたって、アシスタント業務ができる人間がいないということで「加納くんがフラフラしてるならWOWOWで声を掛けてみていいですか?」と。そうして板垣さんが、僕に連絡をくれたんです。

それで「ぜひお話を伺いたいです」と返事をして、濱名プロデューサーにも「板垣さんからご連絡をいただきました。お話を伺って、考えてみようと思います」とお伝えして、WOWOWの試験を受けさせて頂くことになりました。その機会がなかったら、いまどこで何をやっているのかわからないですね。

――WOWOWに入社されてからは映画の仕事を?

僕が入社したのが2007年の10月ですが、WOWOW FILMSが立ち上がって、1作目の『犯人に告ぐ』が公開されたのが2007年10月27日でした。(WOWOWの子会社である映画会社)サンセントシネマワークスが2002年に清算されて、その後、少し間は空いたんですが、出資を中心に映画事業を少しずつ再開させて、WOWOW FILMSを設立して制作もやっていこうというちょうどいいタイミングで参加させてもらいました。

当時のWOWOWの映画部の他の社員はみんな、それまで放送権を扱うのが主な仕事で、映画事業専任の方がなかったこともあり、WOWOWにおける宣伝まわりであったり、権利・契約書関係の部分などを僕がやらせていただいていました。

WOWOWFILMS第一弾『犯人に告ぐ』

――TBSの映画部でやられていた仕事がそのまま活かされたということですね?

すごく活きましたね。ただ、やはり「大きくお金をかけて、大きく広げて、大きく当てる」という地上波のスタイルとは異なる部分も大きかったです。作品のタイプも違いますし、見せ方も売り方も違います。ある意味で両極端な作品に関わらせてもらいました。

その後、2009年1月にWOWOWの組織改編で映画事業まわりの仕事が新たにできた事業局に移管されたんですね。そのタイミングで僕もそちらに移りまして、『毎日かあさん』や『マイ・バック・ページ』といった作品に関わるんですが、その頃からWOWOWFILMSを立ち上げた青木竹彦プロデューサーと一緒に企画開発の段階から脚本づくり、キャスティングといった制作業務にも携わらせてもらうようになりました。ちょうど、設立から3年ほどが経って、これからWOWOW FILMSをどうしていこうか? という時期でもあり、クリエイティブな部分に関わらせてもらえてすごく楽しかったですね。

2011年公開WOWOWFILMS『マイ・バック・ページ』

「いつか自分の企画で映画を!」と思い始めた矢先の辞令でまさかの...

当時は事業局内に映画配給会社から出向してきているプロデューサーもおり、出自は様々でしたが、映画への想いは共通にあるメンバー同士で企画会議をしたり「WOWOW FILMSを今後、どうしていくべきか?」「WOWOWはこんな映画を作ったらどうか?」といったことを話し合っている環境で、自分でも「いつか中心となって映画作りを!」と思っていた時期でした。そんなタイミング、ちょうど『マイ・バック・ページ』公開の直前かな? 異動することになりまして...。

――異動先はどちらに?

スポーツ部でした(笑)。全く畑の違う部署に...。そのまま3年半の間スポーツ部にいました。ただ、そこで何が活きたかというと、"現場"を知っているという経験だったんです。制作会社のADの時代、TBSの時代にも収録からロケ、生放送まで、番組作りは1から10まで経験しているので、扱うものは違っても、そこで交わされる会話であったり、やるべきことであったり、どうすれば面白くなるかってことは感覚としてわかるわけです。もちろん、各競技においては知識を問われますが、異動当時は当然素人でしたが、番組をお客さんにどう見せて、楽しんでもらうかというのはまた別の話だと思っていました。当初は戸惑いはありましたが、どうせやるなら楽しもうといろんなことをやらせてもらいました。

担当していたのは主にサッカーのリーガ・エスパニョーラでした。加えて、ちょうどLPGA女子ゴルフツアーの中継を始めるタイミングで、その立ち上げにも関わらせていただきました。さらに2014年の秋に錦織圭が全米オープンで準優勝したタイミングからでしたが、スポーツ部での最後の半年ほどはテニスにも関わらせてもらいました。スポーツ関連のオリジナルドキュメンタリーも2本制作させてもらいましたし、そういう意味では、スポーツの濃いところをガッチリとやらせてもらいました。

――その後、スポーツ部から現在のドラマ制作部に?

これは全員、知っている話なので書いていただいて大丈夫ですが(笑)、スポーツ部に異動した頃から、半期ごとの成績の振り返りのタイミングで、常に「ドラマ制作部か事業部で仕事がしたい!」という希望は伝えていました。もちろん、スポーツ部での仕事は手を抜かずにやっていましたよ(笑)、言い続けてきたこともあってか3年半でドラマ制作部に異動することになりまして。

念願のドラマ制作部配属1年で4本のドラマを担当 WOWOWドラマの最大の武器は人とのつながりの広さにあり!

――そこからはドラマプロデューサーとしての仕事を?

そうですね。当時は先ほど、名前が出てきた"映画の"青木竹彦プロデューサーとは別の、"ドラマの"青木泰憲プロデューサーが部長で、異動の少し前にお話した際に「ドラマ制作部に異動したら、すぐに企画出してくれ」と言われました。

2015年2月にドラマ制作部に異動して、すぐに企画を通して、その年の5月にはすぐに撮影に入りました。それが、麻野涼さんの小説を小泉孝太郎さん主演でドラマ化した『死の臓器』です。

初のプロデュース作品 連続ドラマW『死の臓器』

そこからはずっと作品が続きました。『5人のジュンコ』、『撃てない警官』、『グーグーだって猫である2』とその年だけで4本、"プロデューサー"の肩書で企画段階から脚本づくり、キャスティングまでガッチリとやらせていただきました。

その後、日本テレビさんとHuluさんとの共同製作企画で『銭形警部』、東海テレビさんとの共同製作の『犯罪症候群』を担当させてもらいました。

日本テレビ、Huluとの共同製作ドラマ『銭形警部』

――映画、ドラマの両方に関わられてきましたが、やはりそれぞれ違うものですか?

現場という意味ではそこまで大きな違いはありませんが、映画はお金を集めるところから始まって、作品づくりはもちろん、興行に向けての宣伝、そして興行後のパッケージ化や配信、海外セールスといったビジネスラインをきちんと整えていくのがプロデューサーとして大きな仕事になってきますよね。企画、制作をして放送されて終わりではなく。ドラマよりも前後の準備があって、より多くの人が関わるのが映画です。

ドラマのベースはまずは放送ですから、放送枠とある程度の決められた予算があって、その中でどれだけ面白い企画を立てて、提示していくかというのがプロデューサーの仕事になるので、そういう意味では違いますね。

――プロデューサーとして、WOWOWのドラマづくりの面白さをどういう部分に感じていますか?

地上波さんのドラマの場合、各局ごとに関わりの深い制作会社さんがいくつかあって、そのスタッフで制作される場合が多いですが、WOWOWは全方位OKで、映画監督なども含め自分が仕事をしたいクリエイターに声を掛けることができるんです。その環境があるというのは大きいですね。ベテランのクリエイターから、これから来るであろう若い人など、作品に合わせた自由な演出家の選定も含めたスタッフィングがプロデュースワークに含まれるのは醍醐味のひとつですね。

もちろん、映像表現などで地上波ではできないことができるというのもありますが、それ以上に人との関わり、つながりという点で、WOWOWってものすごく広いんです。

――『銭形警部』、『犯罪症候群』という地上波さんとドラマを共同制作するという経験はいかがでしたか?

東海テレビとの共同製作ドラマ第一弾『犯罪症候群』

まず、WOWOWは会員向けの有料チャンネルですが、そうじゃない人たちにいかに見てもらえる作品を作れるか? もうひとつ、大きな違いとしてあるのは地上波さんはCMがあるということですね。CMがあるということで、演出、脚本づくりが明らかに変わってくるわけです。

音のつけ方、演出にしても「いかに要所、要所で注意を引くか?」というのが地上波さんの作り方。WOWOWは、全5話であれば5話を通してどういう作品だったかを感じてもらう作り方なんですね。

そういう部分で意見の相違なども出てくるんですが、逆に「そうか地上波ってそういうやり方なのか?」とか「WOWOWの見せ方は面白いですね」という感じで、お互いにコミュニケーションが深まって、すごくいい経験でしたね。

加えて、WOWOWのメディアとしての媒体力は、どうやっても地上波さんにはかなわないですが、そこを補完していただけるし、「どうやったら視聴者へ届くか?」という点も地上波さんは如実にマーケティングされていて、勉強させていただく部分も多かったですね。

なぜ安楽死をテーマに? "人生100年時代"だからこそ考えるべき「いかに死ぬか?」

――ここから、6月23日(日)スタートの新ドラマ『神の手』についてお伺いしていきます。ドラマ制作部での最初の作品も医療ドラマ(『死の臓器』)でしたが、今回も医療ドラマで、久坂部羊さんの同名小説を原作に"安楽死"を扱っています。

連続ドラマW『神の手』

普段の生活で"死"を意識することってなかなかないですよね? いま「人生100年時代」とか「超高齢化社会」が叫ばれていて、長生きをすることが"幸せ"に包括されることが多いじゃないですか。でも、ふと立ち止まって考えると、僕自身も40歳を超えて、今後、親や身内など、亡くなっていく人を見送る機会が増えてくることになるはずです。そこで人生の最期について考えるきっかけになればと企画・開発したのが今回の作品です。

安楽死をテーマにしていますが、人の命を人が扱うという、ある意味で究極の医療行為を描いてるわけで、そこってなかなか踏み込めない、是非の判断が付きにくい部分だと思います。それはこれからの時代、もう少し考えてみるといいんじゃないかと。

――つい先日起きた、都内の病院での人工透析の中止による患者の死亡が大きな論議を呼んでいますね。

実は国会の場においても、"尊厳死"というものが議論されているんですが、今回の作品は尊厳死ではなく、あえて"安楽死"という言葉を使っています。つまり、患者の尊厳を保って、延命治療を行わずに消極的な死に向かわせるという行為(=尊厳死)ではなく、今回のドラマでは、ある意味で積極的な行為として、薬の投与によって患者さんを死に至らしめるという行為を描いています。

もし安楽死が法的に許される世の中になったらどうなるか――? あなたならどうしますか? ここで言う"あなた"というのは、患者という立場だけでなく、患者の家族の立場だったら? ということもでもあり、それはすごく重い決断だと思うんです。医者の物語だけを描きたいわけではなく、今回、医者がいて患者がいて、その家族がいる――その三者の関係をきちんと見せたいなと思ったんです。

――久坂部さんの原作は上下巻あり、ものすごい情報量ですが、それを全5話に落とし込む脚本づくりはいかがでしたか?

そこに関しては、ハッキリ言って原作からかなり変わっている部分もすごく多いです。久坂部先生からは「タイトル以外は何を変えていただいても結構です」とおっしゃっていただけて「映像として見せたい部分があるでしょうから、WOWOWさんがドラマとしてどう表現したいのか? まずは提示してください」と、映像化に関してすごく理解を示してくださいました。実際に作り上げた脚本に関しても、特に何もなく「このまま進めてください」とおっしゃっていただきました。

――演出は映画『キセキ-あの日のソビト-』の兼重淳監督ですね。サスペンスドラマのイメージがないですが、どのような経緯で兼重監督の起用を決めたんでしょうか?

もちろん、ドラマとしては医療サスペンスという1本の線はあるんですが、一方で先ほどもお話したとおり、医者と患者と家族の人間ドラマが大きな割合を占めているんですね。それを撮るには兼重さんのお力をお借りしたいということでお願いしました。

兼重さんらしい人間ドラマの機微、キャラクターの描き方が感じられると思うし、一方でサスペンス、ミステリーとしての線というのもしっかりと楽しんでもらえるかと思います。

――キャスティングも主演の椎名桔平さんをはじめ、杉本哲太さん、鈴木砂羽さん、北村有起哉さん、近藤正臣さんなど、実力派の俳優陣が顔を揃えています。

椎名さんは、同じ久坂部さん原作の『破裂』というNHKのドラマに主演されているんですが、その作品では野望に満ちた、目的のために手段を選ばない冷徹なエリート医師を演じられていて、今回のドラマで演じた白川というごく普通の医師とは正反対のタイプなんですね。

そのイメージもあって、また違う"色"をお見せできるんじゃないかと、あえて椎名さんにお願いしたところ「これはテーマも含め、また違ったアプローチ、見せ方ができるので、やらせてもらいます」とお返事をいただきました。

医療ドラマが本当に提示すべきこと

――連続ドラマWのみならず、現在の日本のドラマ界において"医療ドラマ"は確固たる地位を築いている人気ジャンルです。その中で今回の『神の手』と他の医療ドラマとの大きな違い、本作ならではの魅力はどういう部分にあるのでしょうか?

それはすごくわかりやすくて、医療ドラマって、ものすごい腕を持つお医者さんが活躍する作品がほとんどですけど、この作品は全然違うんですね。先ほども言いましたが、白川は腕は立つけど、ごくごく普通の医者なんです。

もちろん、スーパードクターが難病の患者を治していくドラマはそれはそれで、エンターテインメントとして面白いと思います。でも、医療ドラマで本当に考えるべきことって、こっちじゃないですか? と提示しているのがこの『神の手』だと思います。スーパードクターもいなければ、救えない患者も次々と出てきますが...。

――普段から、企画を考える上で、どういうことを考え、何を重視しているのでしょうか?

今回で言うと、まさに地上波ではやらないようなことをやれたらという思いはありました。実際、今回の作品は製薬会社も出てきますし、地上波では絶対に扱えない部分だと思います。

それも含めて、基本的にWOWOWだからできることって何だろう? WOWOWで視聴者の方に考えてもらえるきっかけになるようなことって何だろう? と考えて企画を立てていますね。映画にしろドラマにしろ、普段、体験できないことを感じさせ、与えてくれるのがエンターテインメントだと思っていますから。

お客さんがどう楽しみ、考えてもらえるか? それを物語として伝えるにはどうしたらいいか? 逆に言うと、「WOWOWらしさ」みたいなものは、あまり意識し過ぎないというか、大事ではあるけど、そこにとらわれ過ぎてはいけないと思っています。

夢はWOWOW版朝ドラ?"受け身"のメディアであるテレビだからできること

――WOWOWではM-25の旗印として「偏愛」を掲げています。加納さんがお仕事をされる上での"偏愛"、大切にされていることを教えてください。

基本的に僕、ラッキー人生なんですよ(笑)。出会った人、周りにいる人がいろんなことに巡り合わせてくれて、ここにいます。もちろん、与えられた場所で信頼を得たり、頑張ってはいますが、基本的には"縁"なんですよね。人や作品との出会いも全て縁であり、そこに愛情を持って、大切にしていこうという意識は強いですね。

――テレビを見て育ったとおっしゃっていましたが、テレビに対する"偏愛"はお持ちですか?

先ほども言いましたが、田舎でテレビばかり見て育って、ものすごく刺激を受けていますが、今になって思うのは、テレビっていい意味で"受け身"のメディアなんですよね。自分が知りたいこと、見たいものを見れるのはもちろんですが、知らないことまで勝手に教えてくれるメディアだっていうのがいいところなんですよね。

――興味どころか存在すら知らなかった物事の情報がいきなり飛び込んでくるわけですね。

それってすごく面白いことで、テレビを見ていて、ひょんなことから人生が変わることもあり得るんですよね。自分が情報を"取りに行く"メディアだと、自分がまず興味を持って動かないと始まらないんだけど、そうじゃなくて勝手に新しい価値観や思いもよらない楽しみを与えてくれるのがテレビであって、そこはテレビで育った人間として、大事にしていきたいなと思いますね。

――今後、どんなジャンルのドラマに取り組んでみたいですか?

作品としては、大作感がある作品、シリーズ化されるような作品を手がけてみたいですね。あとは、朝ドラみたいな短いけど毎日放送されるようなものもやってみたいですね。時間帯は朝でも夜でも夕方でもいいんですけど(笑)、必ず「あれ見なきゃ!」という毎日の習慣になるようなものにしたいです。それも結局、テレビっ子世代だからこそで、僕らは毎朝、学校に着いたら「昨日のあれ見た?」って話してたんです。そういう作品を自分が作れたらいいですね。

取材・文/黒豆直樹 撮影/祭貴義道 制作/iD inc.