75歳で向上心を語り、80歳で新境地へ。葛飾北斎の生涯に学ぶ、人生100年時代の生き方

「人生100年時代」において、若者だけでなくミドルエイジ以降の生き方も多様化している。しかし、人生の選択肢が急速に広がったことで、迷ってしまう人も多いのではないだろうか。

WOWOWは、成熟社会において人々がいつまでも若々しく、自分の人生を生き続けることを願って「人生をWOWで満たし、夢中で生きる大人を増やす」というパーパスを掲げている。本記事では、40~50代以降で花開く人生を送った先人の生涯を紹介。その生き様から、「WOWに満ちた人生」へのヒントを探る。

その先人とは、浮世絵の巨匠・葛飾北斎。北斎は、いかにして世界的に知られる絵師となり、どんなふうに人生の最後を迎えたのか? 書籍『葛飾北斎を知る・体験する入門書 HOKUSAI NOTE 北斎ノート』(SDP)著者でライターの浦島茂世が、北斎の刺激に満ちた生涯とその影響を紐解いていく。

「世界で最も有名な日本人」北斎の生き様を、人生100年時代の大人が学ぶ

約30回も画号(ペンネーム)を改名し、93回もの引っ越しを行ない、そして90歳まで生きた絵師、葛飾北斎。その影響力は日本を飛び越え、ヨーロッパまで飛び火。「ジャポニスム」と呼ばれる日本ブームを巻き起こしたほどだ。また、1999年にはアメリカの雑誌「LIFE」で「この1000年で偉大な業績をのこした100人」に、唯一の日本人として選ばれてもいる(*1)。

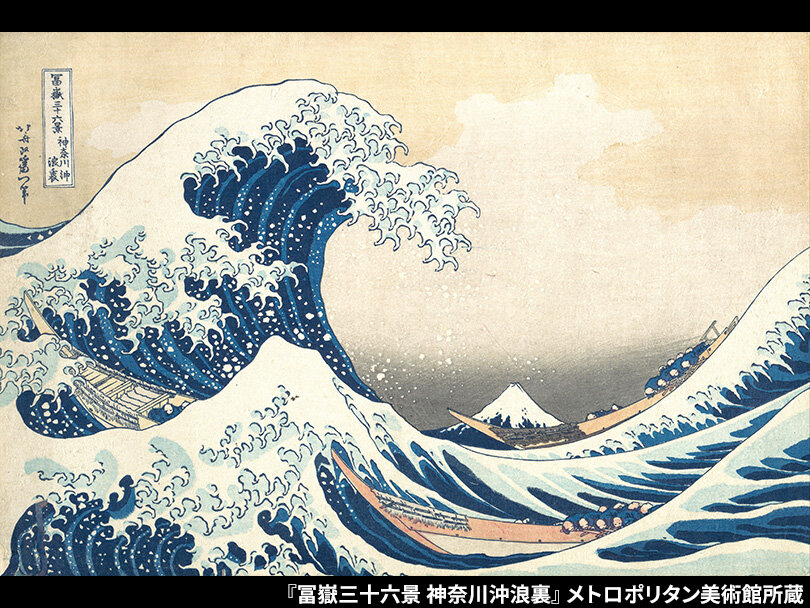

そんな世界で最も有名な日本人である北斎が絵師として広く認知されるようになったのは、40〜50代になってからと意外にも遅咲きだ。例えば、世界的にも知られる彼の代表作『冨嶽三十六景』は、じつは70歳を過ぎてからの作品だ。年齢を重ねれば重ねるほど円熟味を増していき、生涯で残した作品数は3万点を超える(*2)という北斎。彼の生きた時代とその人物像に迫ってみよう。

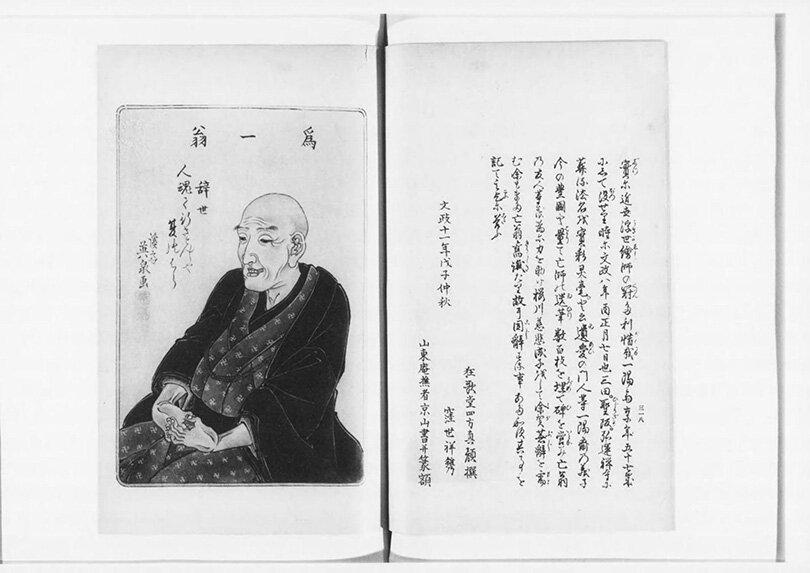

葛飾北斎の肖像画。『戯作者考補遺』(木村黙老 著、国本出版社)より 国立国会図書館デジタルコレクション所蔵

葛飾北斎の肖像画。『戯作者考補遺』(木村黙老 著、国本出版社)より 国立国会図書館デジタルコレクション所蔵

ときには「パワハラ被害」も。居場所を探しさまよった35歳まで

宝暦10年(1760年)、葛飾北斎は現在の東京都墨田区に生まれた。暇さえあれば絵を描く子どもだった北斎は、14〜15歳のときに彫師(木版を彫って版木を作る職)の工房に入門。生来の器用さからみるみるうちに仕事を覚え、入門後数年で洒落本の文字彫の一部を任されるほどになった。

一方で貸本屋でも働き、そこで目にする錦絵を手本に独学で絵の修得にも励んでいたようだ。彫師としての将来を嘱望されていたと思われる北斎であったが、19歳のときに職を辞し、当時人気浮世絵師だった勝川春章(かつかわしゅんしょう)に入門。すると、わずか1年で「勝川春朗(しゅんろう)」の名前をもらい、デビューを果たすまでになった。そんな彼の勢いに兄弟子が嫉妬し、ときには今でいうパワハラのような仕打ちを受けたこともあったという。

「春朗」時代の北斎は「絵がうまくなりたい」の一心で、当時はご法度だった狩野派などの他流派の絵や西洋画、中国画なども独学で学んでいく。そのことが原因か、はたまた人間関係のもつれかどうかは定かではないが、北斎は寛政6年(1794年)ごろ、勝川派から離れ独自の道へ進むことになる。北斎35歳の頃のことであった。

「北斎らしさ」はどのように確立された?―江戸に大ブームを起こした40代

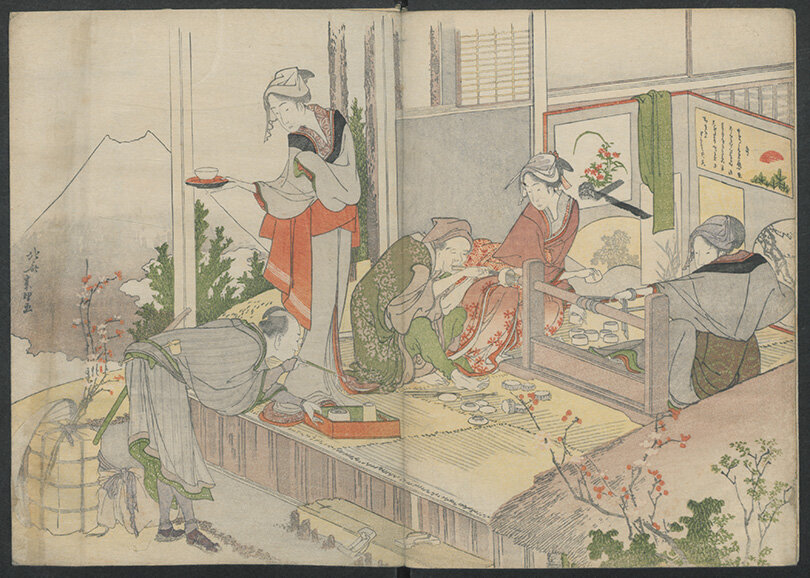

勝川派を離れた北斎は浮世絵の世界をいったん離れ、華やかな絵画様式「琳派(りんぱ)」に入門。「宗理(そうり)」という画号を襲名して活動していく。当時、狂歌絵本や狂歌摺物が大流行、北斎はこの分野に活動の軸を移していった。狂歌とは、社会風刺や皮肉を織り込んだ和歌のことで、狂歌絵本は狂歌に挿絵を入れた本のこと。この分野の制作を通して、北斎はかつての師匠・勝川春章からの影響を脱し、自由闊達で大胆な構図を特徴とする自らの画風を確立していく。

寛政9年(1797年)ごろの作品『さむたらかすみ』半紙本 メトロポリタン美術館所蔵

寛政9年(1797年)ごろの作品『さむたらかすみ』半紙本 メトロポリタン美術館所蔵

また、美人画制作にも取り組み始め、瓜実顔で富士額を特徴とする女性像が大好評。絵師・宗理の人気は高まりを見せていく。しかし、寛政10年(1798年)、北斎は宗理の名前を弟子にためらいなく譲り、「北斎辰政(ほくさいときまさ)」と改名、ふたたび浮世絵の制作に取り組み始める。40歳を目前にして、北斎はようやく「北斎」としての歩みをはじめたのだ。

ちなみに、この頃は松平定信による「寛政の改革」の真っ只中。大人向けの小説本・黄表紙や吉原など遊里を舞台にした小説本・洒落本が出版統制を受ける一方、長編の読み物である読本の規制は比較的ゆるやかだった。北斎はこの読本の挿絵でも大活躍し、読者の心を一気に掴んでいく。なかでも、『椿説弓張月』をはじめとする人気戯作者・滝沢馬琴(曲亭馬琴)とのコンビの読本は江戸に一大ブームを巻き起こした。「葛飾北斎」を名乗りはじめたのはこの読本ブームの頃、北斎が40〜50歳の頃のことであった。

この後も北斎は頻繁に画号を変えていたが、この時期に一気に知名度が高まったため、現在に至るまで多くの人々が彼を「葛飾北斎」と呼ぶようになった。しかし、北斎はあまりお金に執着しない性格だったため、生涯を通して豊かな暮らしは叶わなかったという。

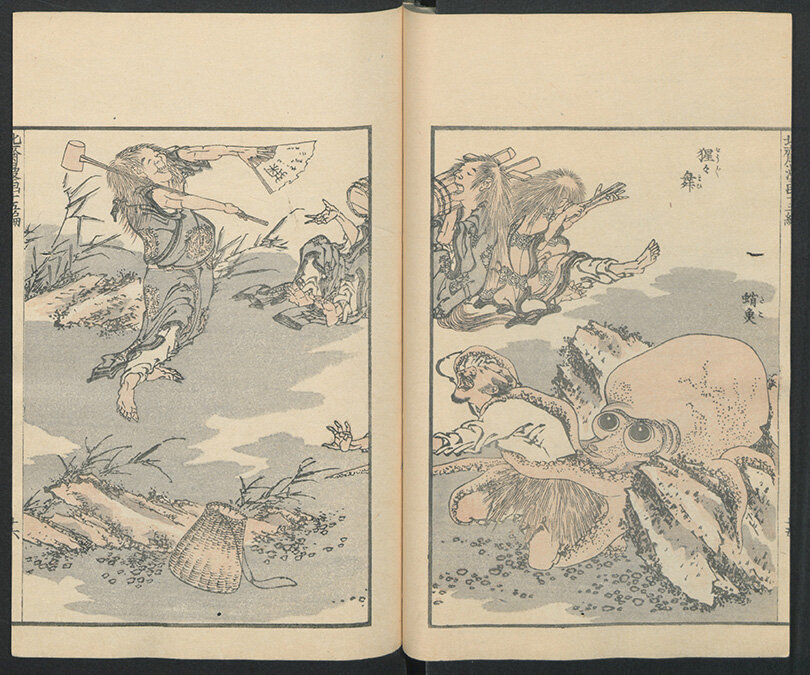

モネを魅了し、浮世絵初の風景画を描く。西洋画に衝撃を与えた還暦以降の活躍

読本の挿絵をきっかけとして、北斎にはファンや弟子入り志望者が急増。その対応のために多忙となった北斎は、絵と向き合う時間を作り出すために「絵手本」(イラスト入門書)の制作を思いつく。この世に実在するもの、しないものを問わずさまざまなものを手本として描き、どのように描くかを指南する『北斎漫画』を作り上げると、発売直後から大ヒット。鎖国の時代であったにもかかわらず、同書はヨーロッパまで渡り、印象派の画家クロード・モネ、象徴主義のギュスターヴ・モローらに強い影響を与えるほどのものだった。

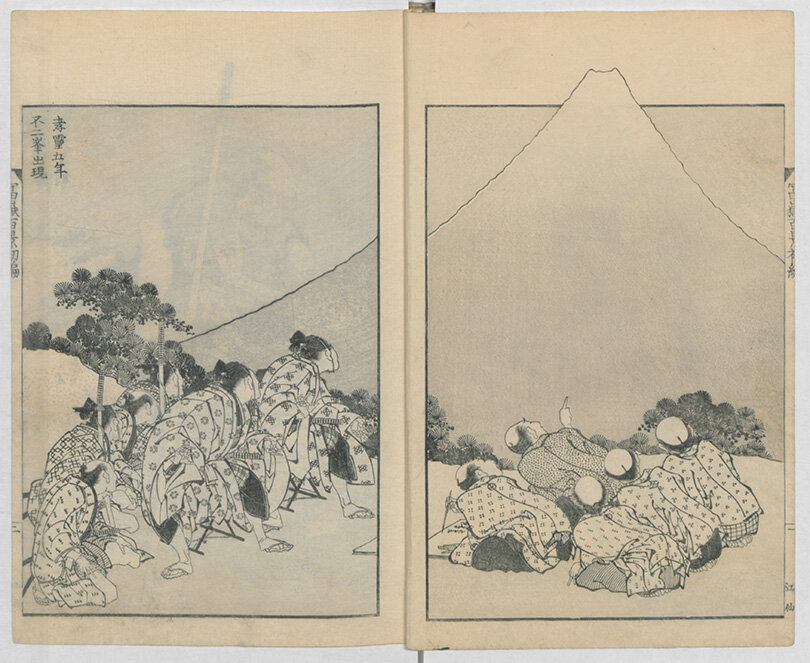

『伝神開手 北斎漫画』十五編より メトロポリタン美術館所蔵

『伝神開手 北斎漫画』十五編より メトロポリタン美術館所蔵

大好評の『北斎漫画』は次々に続編が出品され、最終的には全15編、4000弱もの図が世の中に出回った。当時の北斎の年齢は50〜60歳頃。還暦前後にして世界に名を轟かせた。

ちなみに「葛飾北斎」の名前も早々に弟子に譲り、「戴斗(たいと)」や「為一(いいつ)」などと名乗っている。なお、この時期の北斎は寺社の境内などで衆人の見守るなかで絵を描く、現代でいう「ライブペインティング」活動を活発に行なうエンターテイナーでもあった。

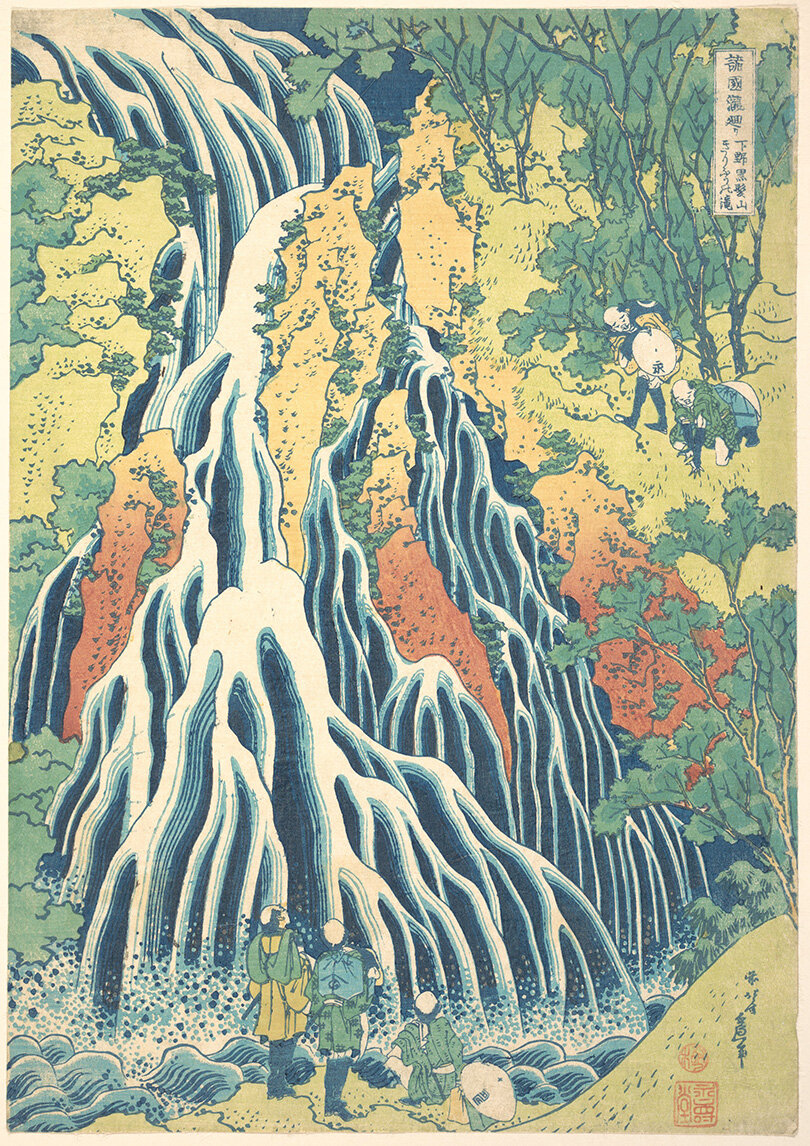

60歳を過ぎたころ、北斎はふたたび錦絵の制作に携わるようになる。そして、70歳を過ぎた時期にヨーロッパから染料「ベロ藍」が日本に輸入されはじめた。このことが、さらに北斎の創造性を進化させることになる。北斎はベロ藍の鮮やかな青色にいち早く注目。好みの色合いに調整し『冨嶽三十六景』、『諸国瀧廻り』などの大傑作を発表した。役者絵などの人物画がポピュラーだった浮世絵の世界に、「風景画」という新たなジャンルを生み出すこととなった。

『冨嶽三十六景 甲州三嶌越』 メトロポリタン美術館所蔵

『冨嶽三十六景 甲州三嶌越』 メトロポリタン美術館所蔵

『諸国瀧廻り』 メトロポリタン美術館所蔵

『諸国瀧廻り』 メトロポリタン美術館所蔵

北斎の辞書に「隠居」の文字なし。75歳で向上心を語り、80歳で新境地へ

『冨嶽三十六景』が大ヒットした北斎は、70歳を過ぎ隠居してもおかしくない年齢であったが、創作意欲は衰えることはなく、精力的に制作を続けていた。75歳時、富士山への愛が冷めやらない北斎はふたたび富士山をモチーフとした『富嶽百景』を、最後の画号となる「画狂老人卍(がきょうろうじんまんじ)」を名義で出版。「一百歳にして正に神妙ならん歟(か)。百有十歳にしては一点一格にして生るがごとくならん。願くは長寿の君子予が言の妄ならざるを見たまふべし(100歳になれば神妙の域に達する見込みだ。百何十歳になれば、百数十歳に至れば、一点一格が生きるがごとき絵を描けることだろう)」と序文で述べている。

『富嶽百景二編』 メトロポリタン美術館所蔵

『富嶽百景二編』 メトロポリタン美術館所蔵

しかし、天保の大飢饉により浮世絵の発注が激減。そのため、本人の関心もあり北斎は制作物を肉筆画(直筆で描いた絵)へシフトしていく。色合いは華やかで構図が緻密な北斎の肉筆画は、80歳を過ぎた老人が描いたとは思えないほど生き生きとしたものだった。また、長野・小布施の北斎ファン、高井鴻山に請われて小布施へ4回も出向き、祭屋台の天井絵なども手掛けるなど、エネルギッシュな日々を続けていく。

誰もが「北斎はこのまま百何十歳まで絵を描き続けるだろう」と思っていたなかで迎えた嘉永2年(1849)のこと。北斎は、ついに病に倒れた。そして「天、我をして十年の命を長ふせしめはといひ、暫くして更に謂て曰く、天、我をして五年の命を保たしめは、真正の画工となるを得へし」(天が私の命をあと10年、いや5年保たせてくれれば、私は本物の画家になることができただろうに)という言葉を残し、4月18日の明け方にこの世を去った。

「人生100年時代」の現代で、北斎の「生き様」から学べること

一般的に、北斎が生きた江戸時代の平均寿命は35歳から40歳程度だったと考えられている。そんな時代になぜ北斎が90歳まで生きることができたのか、私たちに知る術はない。しかし、彼の生き様を知れば知るほど、その理由の一つが「あくなき情熱や好奇心、向上心」だったのではないかと信じたくなる。

ここまで振り返ってきた通り、常に自らの芸術を追い求め続けていた北斎。当時の流行や常識におもねることなく、ジャンルや流派を超えて「本物の絵描き」を目指し続けた結果、50歳を過ぎてブレイクし、70歳を過ぎて世界的な大傑作を生み出したアーティストとなっていった。今も残る北斎の名声や現代美術への影響は、そんな彼の生き方が多くの人の人生にも活力を与えたことの証左だといえるのではないだろうか。

どんな年齢からでも、新しい学びや楽しみに挑戦できる現代社会。選択肢が多いからこそ、北斎のように「既成概念に捕らわれず、自分を信じる」ことが重要なのではないだろうか。この記事で示した北斎の精神が、日本のミドルエイジたちのこれからに少しでも参考になれば幸いだ。

出展

*1 北斎について(すみだ北斎美術館)

*2 北斎の進化に影響を与えたものとは?(北斎館)

文/浦島茂世 素材引用元/メトロポリタン美術館、国立国会図書館