まさに「動くレコーディング・スタジオ」 WOWOW新音声中継車の運用がスタート!

設備プロダクトユニット 栗原里実コンテンツ技術ユニット 戸田佳宏

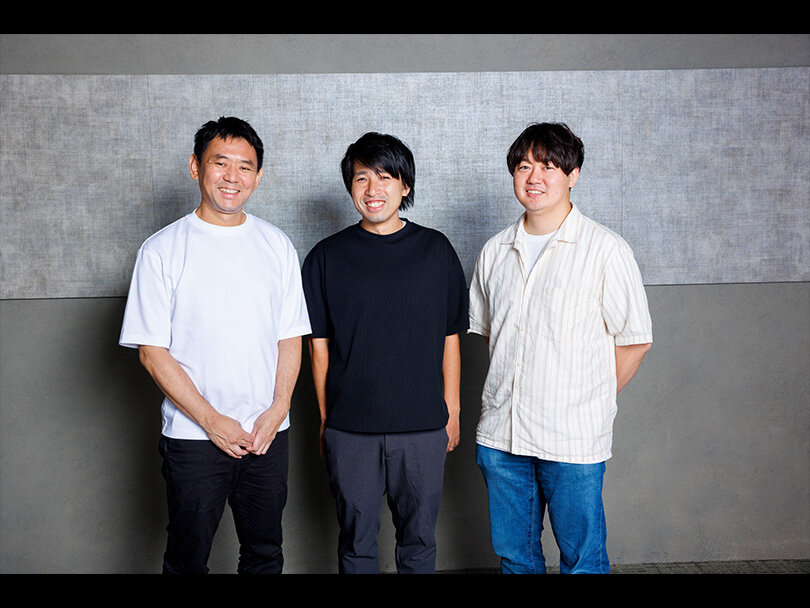

2025年4月より運用が開始されたWOWOWの新音声中継車。車体に施された「MOBILE RECORDING STUDIO」という言葉にふさわしい多彩な機能が搭載されたこの音声中継車の導入をゼロから主導したのは技術センターの栗原里実、戸田佳宏、小寺里佳の3人。約4年をかけて実現した16年ぶりの音声中継車リニューアルの舞台裏を栗原と戸田が明かしてくれた。

日本全国どんなライブにも対応できる音声中継車

――中継車には音声中継車と映像中継車があるということすら一般的には知られていないかもしれませんが、両者の違いや中継車が果たす役割について教えてください。

戸田 中継車は、放送センターの外で行なわれる映像や音声の収録、番組の中継・配信に使われるもので、放送センターの中にはスタジオがありますが、それと同じような機材が中継車に搭載されています。この音声中継車は、音声部分の機材が載せられていて、いちばん多いのは音楽のコンサートの録音ですね。それ以外では、スポーツ番組中継やお芝居の収録を行なうこともあります。

――コンサート会場でマイクを使って音を拾い、その素材がこの音声中継車に送られてくるというイメージですね?

戸田 その通りです。映像中継車の場合は、コンサートの会場にたくさんのカメラが配置されていて、その映像が映像中継車に送られてきます。中継車の中にカメラを調整する人や色づくりを行なう人、あとはたくさんある映像の中から、最適な映像を選択するスイッチャーがいて、その映像を使って番組を作ることになります。

音声中継車のほうでは、マイク1本1本から送られてきた音を混ぜることで、皆さんがテレビで耳にするような音をつくるという作業を行ない、最終的に音の信号を映像中継車に送って、音と映像を合体させ、それが放送・配信されるという仕組みです。

――そもそも中継車というのは、WOWOWと他局でまったく違うものなのでしょうか?

戸田 そうですね、WOWOWの場合、中継車が使用されるのはコンサートの収録がいちばん多いので、それを念頭に作られています。映像中継車であれば、コンサート会場に配置するカメラ台数が他局より多いことが多いので、それだけのカメラ台数に対応できるというのがコンセプトとしてあります。

音声中継車に関しても、普段レコーディング・スタジオで業務をされているミキサーの方やエンジニアの方が、車内で作業をされることが多いので、レコーディング・スタジオというコンセプトで、快適な制作環境をつくりたいというのがWOWOWの音声中継車の特徴としてありました。ステージの音の数も年々増えてきていて、対バン形式、フェス形式などイベントの形態もさまざまな形になってきているので、小規模のものから大規模なものまでどんなコンサートにも対応できるようにということを念頭に設計しています。

イマーシブ・オーディオ対応! 機材から内装にいたるまで現場の声を集約して完成した中継車

――機材の選定からデザインに至るまで、栗原さん、戸田さん、小寺さんを中心に一から考えてつくっていったということですね。

戸田 そうですね。言ってみれば"注文住宅"のような感じです。

栗原 機材の選定から車内の内装まで、各メーカーさんと相談しながら、使い勝手の良いものを選んで入れています。

戸田 システム設計においては、われわれも中継現場に入って番組制作に携わることがあるので、そうした中で「この機材は人気があったね」とか「この機材は使い勝手が良かった」といった経験を踏まえつつ、実際に現場で中継車の運用を担当しているグループ会社であるWOWOWエンタテインメントの皆さんの声も集約して、出来上がっています。

――このタイミングでリニューアルが決まった経緯についてもお聞かせください。

栗原 機材の寿命は10年ほどと言われていて、当初は2023年3月ごろには更新される予定でしたが、コロナ禍などの影響により、延期となっていました。音声中継車の更新に携われるタイミングで、自分が音声という職種にいられたことはうれしかったですね。

――16年がたつと、機材の性能やサイズなどは大きく変わってくるものなのでしょうか?

戸田 変わっていますね。この新しい音声中継車では、音の信号のやりとりを、すべてLANケーブルでやっているんです。ネットワーク化、IP化が進んだのがいちばんの違いですし、処理性能もすごく上がっていて、日本国内で行なわれるライブで、対応できないライブはないんじゃないかというレベルのスペックになっています。

それ以外でも、車内にスピーカーがたくさん搭載されていて、3Dオーディオ、いわゆる"イマーシブ・オーディオ"というものに初めて対応しています。リアルタイムで立体音響での制作ができるようになっています。

加えて、音質に関しても、ハイレゾ96kHzの音の収録に対応しています。これは、他社で既に導入されているところもありますが、WOWOWとして音声中継車で対応するのは初めてになります。

また、音声卓のスペックを語る際に、入力チャンネル数が「〇チャンネル」という言い方をするのですが、この車はステージから288本のマイクを伝送できるようになっています。約300チャンネルということで、これまでの音声中継車との比較で言うと、倍くらいの数です。

Room-A

Room-A

「TM NETWORK」のライブで初の現場運用を実施。 使い心地は?

――実際に、4月8日と9日に開催された「TM NETWORK」のライブ(「TM NETWORK YONMARU+01 at YOKOHAMA ARENA」5月31日(土)午後9:00 独占放送・配信)で、この新音声中継車が使用されたそうですが、いかがでしたか?

戸田 最近、IP信号でステージの音声信号をもらうことが増えてきているのですが、この音声中継車がそのようなシステムに対応できるように作られているので、問題なく対応できましたね。いままで苦労していたところもあったのですが、新音声中継車のシステムは、IP信号の入力に対して、親和性が高いので、驚くほどスムーズな現場運用ができました。

栗原 全体としてとてもスムーズでした。事前に2人でいろいろとテストをしてきたので、大きなトラブルがなく現場で運用できたことにホッとしました。また、作業空間に関しても、なるべく広くできるように工夫し、良い音にするために一生懸命考えてきたので、圧迫感を感じることなく作業できたのはよかったです。

――車体は「長さ:10,870mm 幅:2,495mm 高さ:3,570mm」とありますが、以前の中継車と比べると大きさも変わっているんでしょうか?

戸田 30センチほど全長は伸びていますが、他の寸法は同じですね。ただ、寸法というのはいちばん大きなところで測るのですが、以前の中継車は車体の後ろの部分だけが高くて、前方が低かったんです。今回は寸法ギリギリまで大きくしているので、実際に使ってみると、広く感じるし、天井もすごく高いです。イマーシブ・オーディオを導入する上で、天井の高さを重視して設計しました。

栗原 幅に関しては、以前の音声中継車にはなかった拡幅機構を備えました。この機構を使うことで作業スペースが広がります。そのため、戸田が言ったように、イマーシブ・オーディオのために必要なスピーカーを置く大きな空間が確保されています。

拡幅機構

拡幅機構

スピーカーの配置は、Room-Aが「7.1.4ch(=スピーカーの数が下に7個、ウーファーが1個、上に4個設置されている)」という仕様になっていて、もう一つのRoom-Bは「5.1.4ch(スピーカーの数が下に5個、ウーファーが1個、上に4個設置されている)」という仕様となっていて、どちらの部屋もイマーシブ・オーディオに対応しています。

Room-B

Room-B

取材・文:黒豆直樹 撮影:曽我美芽